※本ページにはプロモーションが含まれています

\作品の魅力ガイド/

〈この作品を一言で表すと〉

それは駅の姿をした、コンクリートの生命体(バケモノ)。

〈こんな人におすすめ〉

〈明日を生きるための「ヒント」〉

安定しきった日常に息苦しさを感じる人には、変化し続けることこそが生命の本質であり、未来への希望なのだという視点を与えてくれるかもしれません。

「横浜駅が自己増殖を続け、本州の99%を覆い尽くした近未来」

そんな衝撃的な設定から始まる『横浜駅SF』は、日常とSFの境界を独創的に融合させた作品として多くの読者を魅了しています。

SF愛好家の間で「発想の勝利」と評されるこの物語は、駅という日常空間が無限に拡大するディストピア世界を舞台に、壮大な冒険と鋭い社会批評を展開します。

しかし、その奇抜な世界観ゆえに「読む前にあらすじを知りたい」「自分に合う作品か判断したい」と迷われる人も多いのではないでしょうか。

本記事では、『横浜駅SF』を検討中の読者のために、以下の情報を過度なネタバレなく丁寧に解説します。

この記事を読み終えた後には、『横浜駅SF』があなたにとって読むべき一冊かどうかの判断材料が得られるだけでなく、作品を最大限に楽しむための前提知識も手に入れることができます。

緻密に構築された独自世界で繰り広げられる旅の魅力を、一緒に紐解いていきましょう。

▼ まずは試し読みで作品をチェック!

【BOOK☆WALKER】

・KADOKAWA公式ストア。特典(SSなど)の扱いが豊富

・特典重視のあなたにおすすめ

≫ 試し読みはこちら

【DMMブックス】

・使わなきゃ損!初回限定の”衝撃割引”チャンス

・電子書籍デビューにも最適

≫ 試し読みはこちら

ネタバレなし!『横浜駅SF』のあらすじと基本情報

それではまず、『横浜駅SF』の物語を楽しむために欠かせない、独創的な舞台設定から見ていきましょう。

このセクションでは、物語の根幹をなす「あらすじ」から、作品の面白さを支える基本的な世界観、そして旅を彩る登場人物たちまでを、ネタバレを避けて分かりやすく解説します。

ここを読めば、自己増殖する駅という奇妙で広大な世界へ、迷うことなく足を踏み入れることができるはずです。

物語はここから始まる!5分でわかる『横浜駅SF』のあらすじ

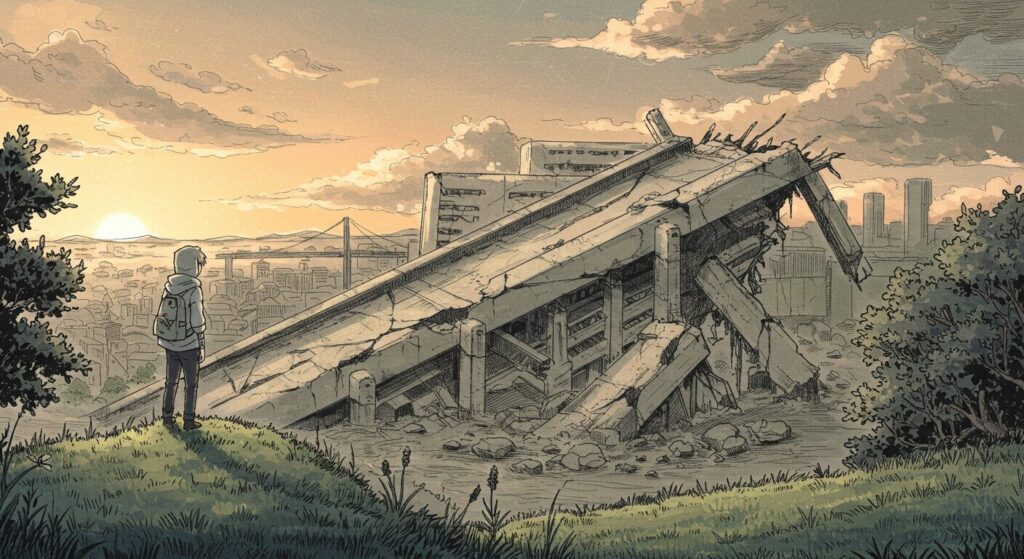

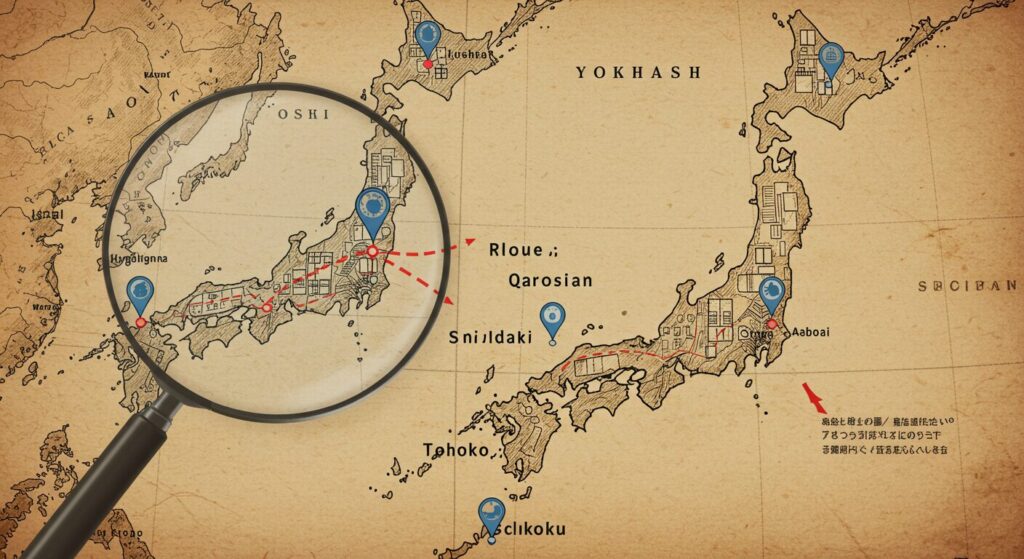

舞台は、大規模な戦争「冬戦争」によって文明が大きく後退した数百年後の日本。

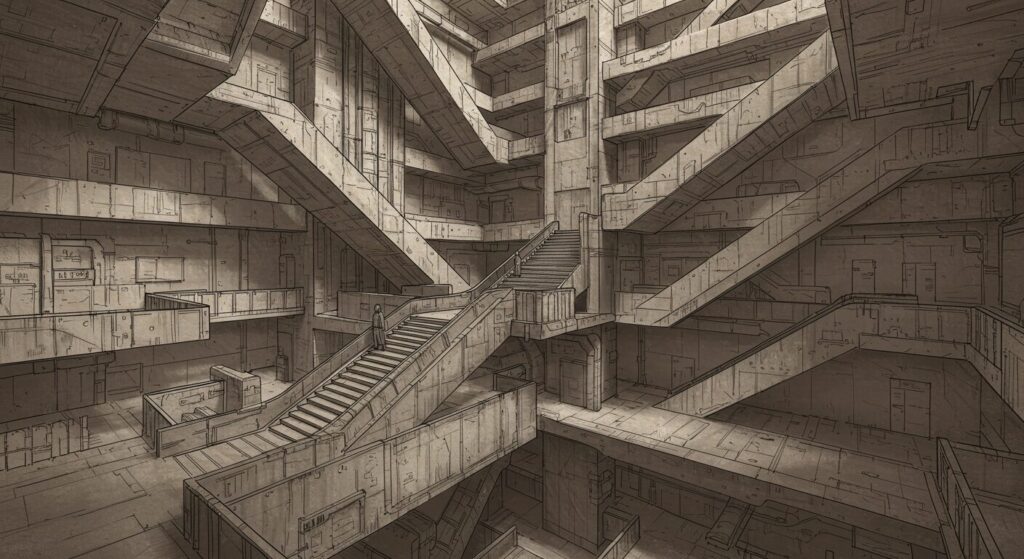

かつて交通の要所であった「横浜駅」は、改築工事を繰り返すうちに自己増殖能力を獲得し、ついには本州の99%を覆い尽くす巨大な構造物と化していました。

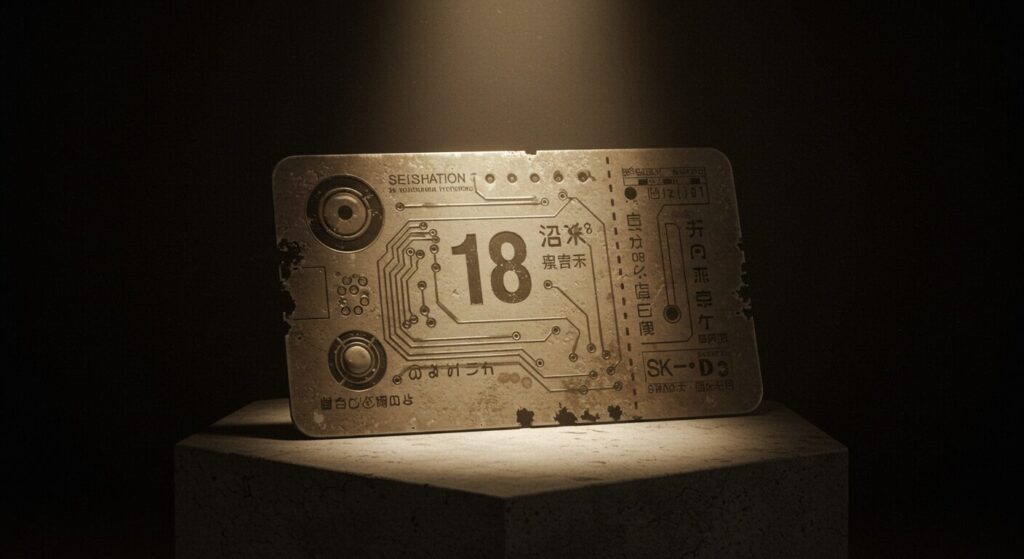

この異常な世界は、脳に埋め込まれた交通系ICカード「Suica」の有無によって二分されています。

Suicaを持つ者だけが駅構内の社会「エキナカ」で暮らすことを許され、持たざる者は駅の外「エキソト」での厳しい生活を強いられていました。

物語の主人公「三島ヒロト」は、駅の外の岬にある小さな集落「九十九段下」で生まれ育った、Suicaを持たない少年です。

彼はある日、エキナカから追放されてきた謎の男と出会い、死の間際に一枚の「18きっぷ」と使命を託されます。

それは、5日間という限られた時間で駅の中枢にある「42番出口」を目指し、反乱組織「キセル同盟」のリーダー、二条ケイハという人物を探し出すことでした。

これまで自分が住む狭い世界しか知らなかったヒロトは、駅を止め人類を解放するという大義も理解できぬまま、未知の世界である広大な駅構内へと足を踏み入れます。

JR北日本やJR福岡といった、駅の侵略に抗う勢力との出会いを経て、彼は横浜駅の中枢、そして世界の真実へと迫っていくのです。

人類の未来を懸けた、5日間で400キロを踏破する壮大な構内旅行が今、始まります。

自己増殖する駅?本作の根幹をなす世界観を解説

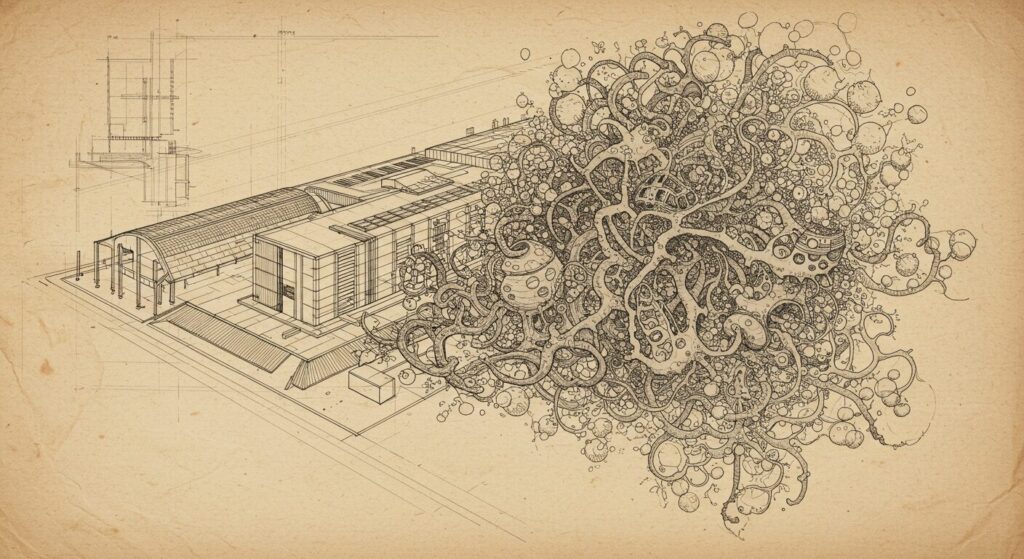

『横浜駅SF』の面白さを語る上で欠かせないのが、「自己増殖を続ける横浜駅」という、奇想天外かつ作品の根幹をなす世界観です。

このユニークなアイデアは、現実の横浜駅が100年以上にわたり「日本のサグラダ・ファミリア」と揶揄されるほど絶えず改築工事を続けている、という事実から着想を得ています。

作者の柞刈湯葉先生は、この「永遠に終わらない工事」を生命活動になぞらえ、

「常に流動的に変化し続ける状態こそが横浜駅の完成形である」

という独自の生命体理論を打ち立て、この壮大な物語を構想しました。

作中の設定では、冬戦争後の日本を実質的に統治していたJR知性統合体が、破壊されたネットワークの自己修復システムをテストするため、常に工事が続く横浜駅を実験場に選びます。

しかし、そのシステムが暴走。

横浜駅は生命のように自らを複製・拡張し始め、ついには本州の自然や都市を飲み込み、すべてを駅の構造物へと変えてしまいました。

一見すると荒唐無稽な「バカSF」のようですが、その背景には緻密なSF的論理が存在します。

多くの読者が「発想の勝利」と評するように、単なる思いつきではない、知的好奇心を刺激する読み応えのある世界観が本作最大の魅力となっています。

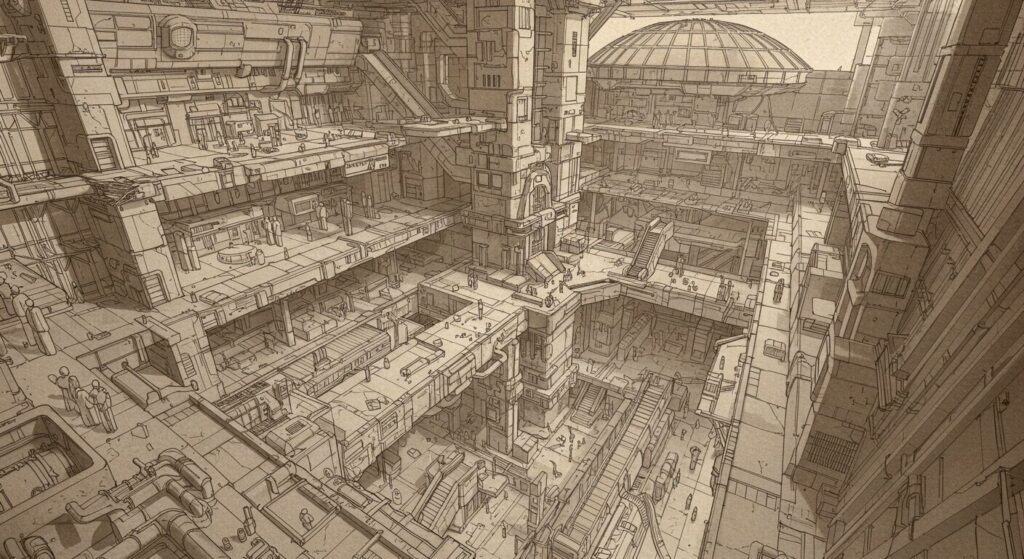

Suicaが人間を管理する「エキナカ」とは

横浜駅の構内「エキナカ」は、Suicaを持つ者だけが暮らすことを許された、巨大な管理社会です。

食料や生活物資は駅のシステムによって自動的に生産・供給され、人々は暴力や飢餓の心配なく、安全で豊かな生活を送っています。

しかし、その平穏は脳に埋め込まれた「Suica」によって厳格に管理されることで成り立っています。

この世界のSuicaは、身分証明であり、通貨であり、あらゆるインフラへアクセスするための鍵です。

その由来は「誰何(すいか)=お前は誰だ、と問うこと」から来ているという説もあり、存在そのものが管理の象徴となっています。

Suicaを持たない者や、エキナカで暴力などの違反行為を犯した者は、治安維持ロボットである「自動改札」によって容赦なく駅の外へと排除されます。

一見ユートピアのようでありながら、個人の自由はなく、人々は駅という巨大なシステムの一部として生かされているに過ぎません。

この便利さと窮屈さが同居する独特のディストピア像は、現代のテクノロジー社会や監視社会への鋭い風刺としても読み取れます。

駅でありながら電車は存在せず、人々が広大な構内を徒歩で移動するという点も、この世界の奇妙さを際立たせています。

忘れられた人々が住む「エキソト」の暮らし

横浜駅のシステムから弾き出された人々が暮らす場所、それが「エキソト」です。

Suicaのデポジットを払えない者や、そもそも駅の外で生まれた非Suica住民たちが、この世界で生きています。

本州の地表のほとんどが駅の構造物で覆われているため、彼らの居住区は、駅の壁際のわずかな土地や、海に面した沿岸部などに点在しています。

主な生活の糧は、エキナカから定期的に排出される用途不明の廃棄物です。

それを加工したり、あるいは沿岸部で漁労を行ったりしながら、独自のコミュニティを形成し、たくましく生きています。

主人公ヒロトが育った「九十九段下」も、駅の長大なエスカレーターの下に位置する、そうした集落の一つです。

エキナカのような厳格な管理や暴力の心配はありませんが、常に資源が不足しており、決して豊かな暮らしではありません。

彼らはエキナカの住民からすれば「忘れられた人々」であり、存在しないものとして扱われています。

しかし、このエキソトこそが、横浜駅という巨大なシステムの外側に残された、人類の自由と可能性を象徴する場所でもあります。

このエキナカとエキソトの明確な社会的分断と、両者の間にある絶望的なまでの格差が、物語全体を貫く重要なテーマとなっているのです。

物語の鍵を握る主要登場人物たちを紹介

『横浜駅SF』の壮大な世界で繰り広げられる物語は、それぞれに異なる背景と目的を持つ、魅力的な登場人物たちによって彩られます。

ここでは、物語の中心となる人物を少し詳しく紹介します。

空っぽの器のようだった主人公ヒロトが、それぞれの思惑を胸に秘めた彼らと出会い、関わり合うことで、物語は大きく動き出します。

登場人物たちの旅路がどのように交錯し、世界の真実へと繋がっていくのかが、本作の大きな見どころの一つです。

独特の用語集【自動改札・18きっぷ・N700系】

『横浜駅SF』の面白さを際立たせているのが、私たちが日常で使う鉄道用語が、全く異なる意味や役割を持つSFガジェットとして登場する「言葉遊び」のセンスです。

ここでは、物語を理解する上で重要な、いくつかのユニークな用語を解説します。

このように、現実の知識が良い意味で裏切られるギミックが、シリアスな世界観にユーモアと親しみやすさをもたらしているのです。

『横浜駅SF』の魅力とは?面白さの秘密を5つのポイントで紹介

続いて、本作が多くのSFファンを惹きつけてやまない魅力の核心に迫ります。

その面白さは、単に「横浜駅が増殖する」という奇抜な設定だけに留まりません。

ここでは、「発想の勝利」と評される独創的なアイデアの源泉から、それを支える緻密な世界設定まで、本作が持つ多層的な魅力を5つのポイントに分けて解き明かします。

このセクションを読めば、本作がただのアイデア小説ではない理由が、きっと理解できるはずです。

発想の勝利!「永遠に工事が終わらない駅」から生まれた物語

『横浜駅SF』が多くの読者の心を掴んで離さない最大の理由は、その根幹にある「発想の勝利」とでも言うべき、独創的なアイデアにあります。

この物語は、作者である柞刈湯葉先生が2015年に投稿した一本のツイートから始まりました。

「横浜駅は『完成しない』のではなく『絶え間ない生成と分解を続ける定常状態こそが横浜駅の完成形であり、つまり横浜駅はひとつの生命体である』」

このツイートは大きな反響を呼び、現実の横浜駅が100年以上にわたって絶えずどこかしらで工事を続けているという事実を、SF的な生命活動として捉え直すというユニークな着眼点が、本作の出発点となったのです。

単なる思いつきで終わらせず、作者はこの「生命体としての駅」というコンセプトを、科学的な思考でさらに深めています。

例えば、ノーベル化学賞を受賞したイリヤ・プリゴジンの「散逸構造理論」をモチーフにしていると言及されており、外部からエネルギーを取り込みつつ、内部の秩序を維持する生命現象のように、横浜駅が常に流動的で変化し続ける姿を描いています。

日常の何気ない光景から、これほど壮大で奇想天外な物語を構築したこと。

それこそが、読者が本作に触れた際に最初に感じる衝撃であり、物語全体を貫く圧倒的な魅力の源泉となっているのです。

ただのバカSFじゃない!緻密に練られた本格派の世界設定

「横浜駅が増殖する」というあらすじだけを聞くと、いわゆる「バカSF」や一発ネタのコメディ作品を想像するかもしれません。

しかし、『横浜駅SF』の真価は、その奇抜な設定を支える、驚くほど緻密で本格的なSF考証にあります。

例えば、駅が増殖する原因は、冬戦争後に日本を統治していた「JR知性統合体」が、破壊されたネットワークを自己修復させるためのテストベッドとして横浜駅を選んだ結果、システムが暴走したため、と設定されています。

また、駅構内の物理法則を記述する「構造遺伝界」といった独自の理論も登場し、物語に科学的な説得力と深みを与えています。

一見すると突飛な設定ですが、その背景には緻密なSF考証があり、読み応えのある本格SFとして成立している点が本作の大きな魅力です。

さらに、横浜駅の侵攻をかろうじて食い止めているJR北日本とJR福岡の戦略の違いにも、その緻密さが見て取れます。

物理的な距離が近いJR福岡は火砲による直接的な迎撃戦術を採る一方、津軽海峡を挟むJR北日本はアンドロイドを用いた諜報活動や技術開発に注力するなど、それぞれの地理的条件に基づいた現実的な対応が描かれています。

こうした細部まで練り込まれた設定があるからこそ、読者は荒唐無稽な世界にリアリティを感じ、物語に没入することができるのです。

日常がSFになる言葉遊びのギミック

本作のもう一つの大きな魅力が、私たちの日常に溢れる鉄道用語やIT用語を、作中のSFガジェットとして全く異なる意味に転用する、巧みな「言葉遊び」のセンスです。

例えば、誰もが知る「Suica」は脳に埋め込む認証システムとなり、「18きっぷ」は5日間だけ有効な特別通行証として登場します。

駅の安全を守るはずの「自動改札」は、違反者を物理的に排除する恐ろしい治安維持ロボットへと変貌を遂げています。

このギミックは他の単語にも及びます。

JR西日本の「ICOCA」は、Suicaの認証システムを回避するための特殊な乗り物「ICoCar」として登場し、不正乗車を意味する「キセル」は、駅の支配に抵抗するレジスタンス組織「キセル同盟」の名称になっています。

これらの言葉遊びは、単なるユーモアとして機能するだけではありません。

私たちが慣れ親しんだ日常の風景や言葉が、少し視点を変えるだけでいかに異質で不思議なものに見えるか、というSFの根源的な面白さ、「センス・オブ・ワンダー」を読者に体験させてくれます。

シリアスで退廃的な世界観の中に、こうした知的な遊び心が散りばめられていることで、物語に独特のリズムと親しみやすさが生まれているのです。

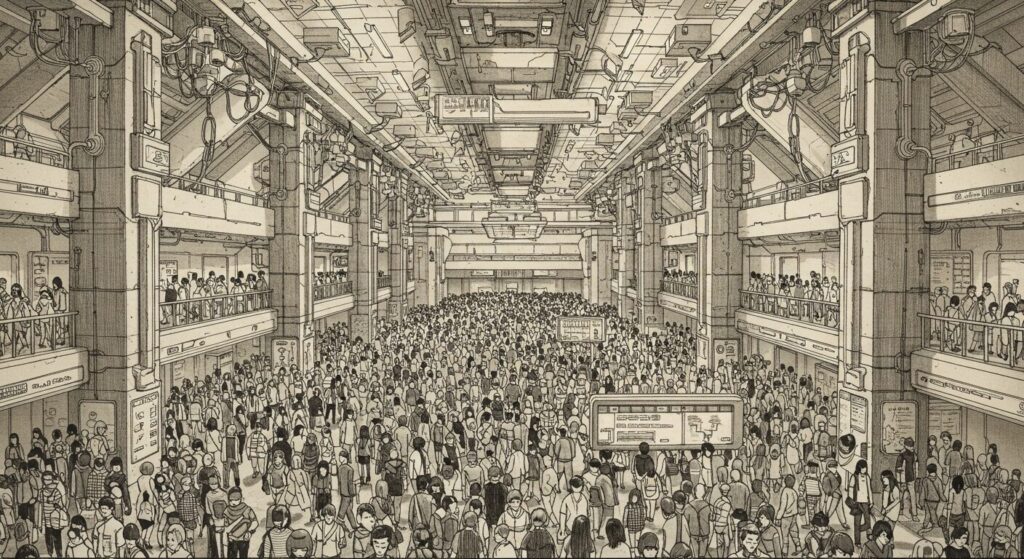

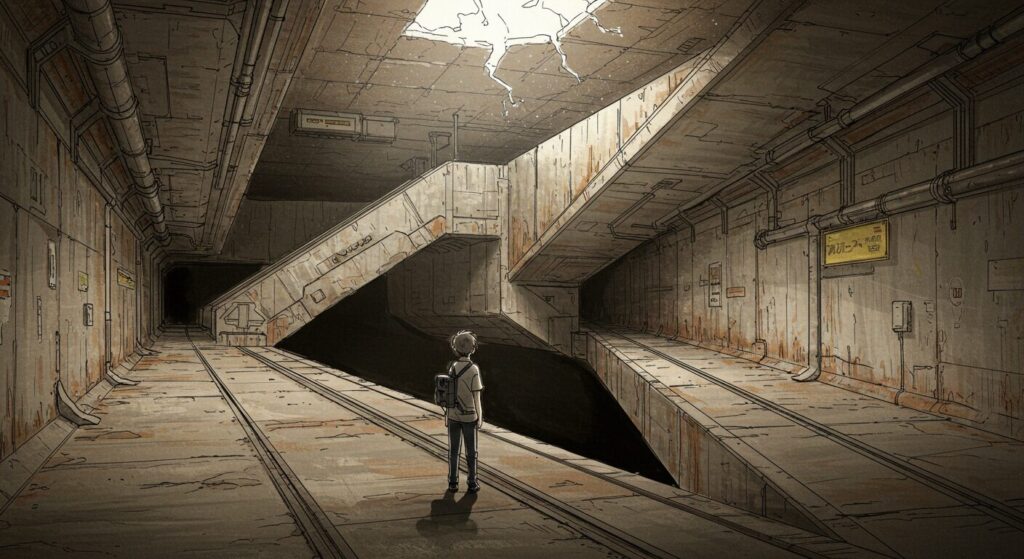

『BLAME!』を彷彿とさせる退廃的な巨大建築物の魅力

『横浜駅SF』のビジュアルイメージ、特に果てしなく続く無機質な巨大建築物の描写は、多くのSFファンに漫画家・弐瓶勉の代表作『BLAME!』を想起させます。

本作の魅力である「退廃的な巨大建築物」というビジュアルは、「終末世界」などの「ポストアポカリプス的な世界観」が好きな読者を惹きつけることでしょう。

作者自身もその影響を公言しており、本作の魅力の大きな柱となっています。

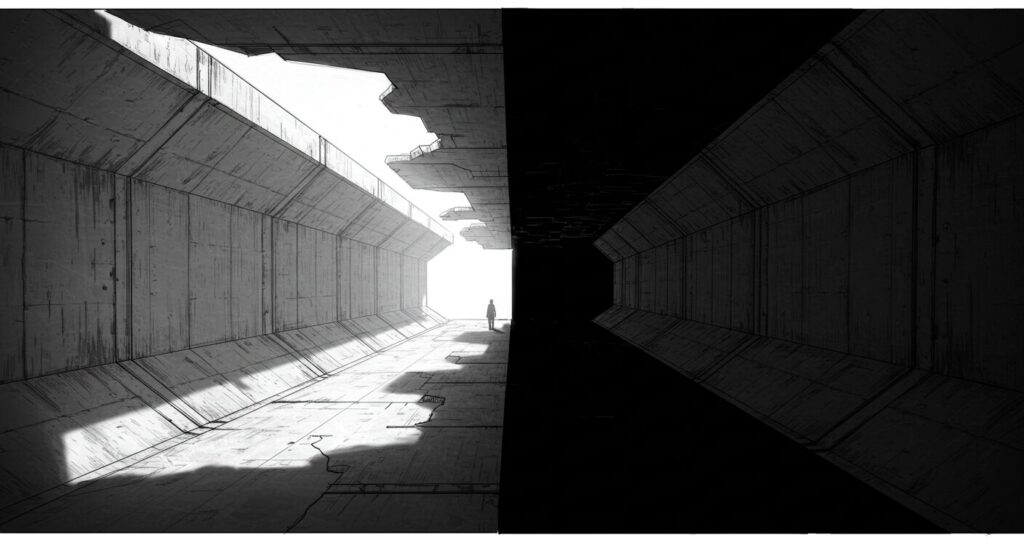

『BLAME!』は、統治者を失ったAIによって都市が無限に、無秩序に増築され続けた結果、太陽系を覆うほどの巨大構造物と化した世界が舞台です。

主人公がその中をひたすら探索する姿は、『横浜駅SF』の主人公ヒロトが広大な駅構内を旅する姿と重なります。

どこまでも続くコンクリートの壁、複雑に絡み合うパイプやケーブル、天も地も分からなくなるような巨大な吹き抜けといった「メガストラクチャー萌え」とも言うべき独特の美学は、両作品に共通する大きな魅力です。

しかし、両者には明確な違いもあります。

『BLAME!』が圧倒的な静寂と孤独を描いているのに対し、『横浜駅SF』の駅構内には人々の生活があり、社会が存在し、ユーモアや人間ドラマが描かれます。

テキストが主体である小説で、この巨大建築物のスケール感を読者に伝えるのは至難の業ですが、本作では「駅」という誰もが知るモチーフを使うことで、その課題を巧みにクリアしています。

読者は自らの経験から駅の風景を想像し、それを無限に拡張することで、頭の中に自分だけの退廃的で美しい巨大建築物を描き出すことができるのです。

読者の想像を掻き立てる冒険と探索のワクワク感

『横浜駅SF』は、緻密な設定を持つディストピアSFであると同時に、未知の世界を旅する高揚感に満ちた、王道の「冒険小説」でもあります。

物語は、エキソトという狭い世界しか知らなかった主人公ヒロトが、広大なエキナカへと足を踏み入れる「ロードムービー」の形式で進みます。

彼の旅の目的は「42番出口」を探すことですが、その道のりは決して一本道ではありません。

彼は複雑怪奇な駅構内で道に迷い、様々な文化を持つ地域を通り抜け、予期せぬ人々と出会い、そして別れを繰り返します。

例えば、作中では武田信玄像のレプリカが林立する甲府の階層都市や、地盤沈下で水没し、かつての姿を留める名古屋の観光地など、個性豊かなロケーションが登場します。

こうした未知の風景をヒロトと共に探索していく過程は、まるで自分がダンジョンRPGの主人公になったかのような、胸躍る読書体験を与えてくれます。

また、必ずしも全ての出来事に明確な答えが用意されているわけではありません。

出会った人物のその後が描かれなかったり、目的が曖昧なまま旅が続いたりすることで、物語には心地よい物悲しさや寂寥感が漂います。

この解決しきれない余韻こそが、読者の想像力を掻き立て、もう一度この世界を旅したいと思わせる大きな魅力となっているのです。

読者のリアルな声!『横浜駅SF』の感想・評価まとめ

ここからは、「発想が天才的」という絶賛の声がある一方、「読む人を選ぶ」とも評される『横浜駅SF』のリアルな評価に迫ります。

購入を検討する上で、こうした評価の分岐点は最も気になる部分です。

このセクションでは、実際に作品を読んだ人々の感想を、良い点・気になる点の両面から紹介します。

なぜ評価が分かれるのか、そして本作を最大限楽しむための「正しい読み方」とは。

読者の声から、あなたにとってこの物語が本当に価値ある一冊かを見極めていきましょう。

「最高に面白い!」絶賛する読者の感想・レビュー

『横浜駅SF』は、多くの読書家やSFファンから「傑作」「天才の発想」といった言葉で絶賛されています。

肯定的なレビューで特に多く言及されるのは、やはりその独創的な世界観と、それを支える緻密な設定です。

「自己増殖する駅に日本が覆われる」

という、一見すると奇抜なだけのアイデアを、リアリティのあるディテールとSF的な論理で構築した手腕は、

「まさに発想の勝利」

と高く評価されています。

特に、ただのコメディ的なSF(バカSF)に終わらず、背景には硬派なSFファンも唸らせるほどの論理が通っている点に、驚きと称賛の声が多数寄せられています。

また、Suicaや18きっぷ、N700系といった日常的な鉄道用語が、作中では全く異なる意味を持つSFガジェットとして登場するギミックも、本作の面白さを際立たせる要素として人気です。

このユニークな言葉遊びが、退廃的な世界観にユーモアと親しみやすさをもたらしている、という感想も少なくありません。

さらに、人間以上に人間らしい感情や行動を見せるアンドロイドたちをはじめ、主人公以外の登場人物も個性的で魅力的であるという点も、物語に深みを与えていると好評です。

これらの要素が組み合わさることで、唯一無二の読書体験を生み出しているのです。

「合わなかった…」否定的な読者の感想・レビュー

一方で、『横浜駅SF』が「自分には合わなかった」という感想を持つ読者がいるのも事実です。

その理由の多くは、本作のユニークな作風そのものに起因しています。

否定的なレビューで最も多く見られるのが、物語の展開やキャラクター描写に関する指摘です。

例えば、「世界観の設定は素晴らしいが、ストーリーが淡々としていて盛り上がりに欠ける」という意見。

壮大な設定を活かしきるほどのドラマチックな展開や、感情を揺さぶるイベントが少ないと感じる読者もいるようです。

また、主人公ヒロトのキャラクター造形についても、評価が分かれるポイントです。

彼の感情の起伏が少なく、どこか虚無感を漂わせた性格は、

「何を考えているか分からず、感情移入しにくい」

という感想に繋がることがあります。

キャラクターの成長や、熱い人間ドラマを期待して読むと、肩透かしを食らうかもしれません。

さらに、「多くの謎や伏線が未回収のまま終わるため、消化不良に感じた」という声も散見されます。

物語の結末は、すべての疑問に答えを示すような明確なものではなく、読者の解釈に委ねられる部分が大きいです。

そのため、スッキリとした大団円を好む読者にとっては、この終わり方が物足りなく感じられる可能性があります。

これらの要素が、本作が「人を選ぶ作品」と言われる所以にもなっています。

評判からわかる『横浜駅SF』が「人を選ぶ」と言われる理由

『横浜駅SF』のレビューを見ると、「傑作だ」という声と「あまりハマれなかった」という声の両方が存在し、まさに「人を選ぶ」作品であることがわかります。

なぜこれほどまでに評価が分かれるのか、その理由は主に作品の構造的な特徴にあります。

本作の評価は「独創的な世界設定」を最大限楽しめるか、「物語やキャラクターへの感情移入」を重視するか、という読書スタイルの違いに大きく左右されます。

絶賛する読者の多くは、他に類を見ない「自己増殖する横浜駅」という世界観そのものや、Suicaや18きっぷといった日常の言葉をSFに転用するギミックの面白さに価値を見出しています。

彼らにとっては、この異常な世界を探索する感覚自体が、最高のエンターテイメントなのです。

一方で、物語に合わなかったと感じる読者は、キャラクターの心情変化や、人と人との関係性が織りなすドラマ、起伏のあるストーリー展開といった要素を重視する傾向があります。

本作は、主人公の感情描写が意図的に抑えられていたり、物語が淡々と進む側面があるため、そうした点を物足りなく感じてしまうのです。

つまり、本作は「物語の面白さ」よりも「設定の面白さ」に大きく舵を切った作品と言えます。

この特異なバランスこそが、『横浜駅SF』が一部の読者から熱狂的に支持されると同時に、一部の読者には受け入れられにくい最大の理由なのです。

ストーリーより設定を楽しむ?本作の正しい楽しみ方

『横浜駅SF』の評価が分かれる理由を踏まえると、この作品を最大限に楽しむためには、少しだけ読み手側の意識を変える必要があるかもしれません。

もしあなたが物語やキャラクターへの感情移入を最優先するタイプなら、本作を「正しく楽しむ」ためのいくつかのヒントがあります。

このように、少し能動的な姿勢で向き合うことで、本作は単なる物語から、どこまでも探求できる奥深い世界へと姿を変えます。

この知的な面白さこそが、『横浜駅SF』が多くのSFファンを惹きつけてやまない魅力の核心と言えるでしょう。

読後に残る独特の余韻と寂寥感の正体

多くの読者が『横浜駅SF』の感想として挙げるのが、爽快感や達成感とは少し違う、独特の「余韻」や「寂寥感(せきりょうかん)」です。

物語を読み終えた後に心に残る、この静かで物悲しい感覚の正体は、一体どこから来るのでしょうか。

その最大の要因は、物語が全ての謎を解決せずに幕を閉じる点にあります。

主人公ヒロトの旅は一つの結末を迎えますが、登場人物たちの「その後」や、変化してしまった世界の未来が具体的に描かれることはありません。

意図的に残された多くの空白が、読者の想像力を刺激し、

「あの後、彼らはどうなったのだろう」

と考えさせることで、物語が終わった後も続く、切ない余韻を生み出しているのです。

また、作品の根底にあるテーマも関係しています。

本作は、安定した管理社会(横浜駅)の「完成」を破壊し、再び世界を不安定で流動的な状態に戻す物語として解釈できます。

それはある種の解放ですが、同時に安寧の終わりでもあります。

この「完成は死であり、変化し続けることこそが生命である」という、諸行無常にも似たテーマが、単純なハッピーエンドでは得られない、寂寥感を伴う深い感動を与えてくれます。

主人公ヒロトが旅を通して手に入れたものが、明確な答えや幸福ではなく、これからも続いていくであろう世界と向き合うための、ささやかな一歩であったこと。

その現実感が、読者の心に静かで長い余韻を残すのかもしれません。

💡 どちらで読む?タイプで徹底比較!

────────────────────

【1】特典・ファン重視派 ▶ BOOK☆WALKER

KADOKAWA直営!限定書き下ろしSSなど特典の扱いが豊富

【2】初回お得体験派 ▶ DMMブックス

【初回限定】驚異の”大型割引”クーポンをGET!

────────────────────

物語をより深く楽しむための考察ポイント

さらに、作品をより深く味わうために、『横浜駅SF』の真の面白さとも言える、一度読み終えた後に始まる考察の世界へとご案内します。

物語の表面をなぞるだけでは見えてこない、作者が仕掛けた深いテーマや問いかけを読み解いていきましょう。

なぜすべての伏線は回収されないのか。横浜駅という存在が象徴するものとは何か。

このセクションでは、読者の知的好奇心を満たすための様々な考察ポイントを提示します。

あなた自身の解釈を深めることで、この物語はさらに忘れがたい一作となるはずです。

すべては回収されない?物語に残された謎と伏線

『横浜駅SF』を読み終えた多くの読者が口にするのが、

「あの伏線はどうなったの?」

「結局あれは何だったの?」

という、良い意味での消化不良感です。

本作は、物語の全ての謎に明確な答えを提示するのではなく、あえて多くの謎と伏線を読者の想像に委ねるという特徴的な構成を取っています。

例えば、物語の中で重要な役割を担うJR北日本の工作員「ユキエ」の正体や、彼女が何を目的として行動していたのかは、最後まで明かされることはありません。

また、主人公ヒロトを執拗に追跡した二人の駅員は一体何者だったのか、もう一人の主人公とも言える久保トシルと彼が救出したアンドロイド「ハイクンテレケ」はあの後どうなったのか、といった数々の疑問が残ります。

しかし、この「回収されない謎」こそが、本作の大きな魅力の一つとなっています。

物語が終わった後も、読者はこれらの謎について「こうだったのではないか」と様々に考察し、議論することができます。

作者が提示した世界をベースに、読者一人ひとりが自分だけの物語の続きを紡いでいく。

そのための余白が、意図的に残されているのです。

全ての答えが示されないからこそ、横浜駅の世界は読者の心の中で広がり続け、忘れがたい深い印象を残すのかもしれません。

横浜駅が象徴する現代の管理社会とは

『横浜駅SF』は、単なる奇想天外な冒険譚ではありません。

その物語の根底には、現代社会に対する鋭い風刺と、未来への警鐘が込められています。

特に、Suicaによって統制された「横浜駅」という存在は、私たちが生きる現代の管理社会そのものを象徴していると読み解くことができます。

作中のエキナカ社会では、人々は横浜駅という巨大なシステムによって衣食住を保障される代わりに、Suicaを通じて常に行動を監視され、システムにとって不都合な存在は即座に排除されます。

これは、現代の私たちが利便性と引き換えに、巨大なプラットフォーム企業に個人情報を提供し、そのアルゴリズムによって行動が規定されつつある状況と酷似しています。

安全で快適な生活は、実は見えないシステムによる管理の上に成り立っている、という現実を突きつけるのです。

また、横浜駅というシステムは、一度動き出すと誰にも止められず、ただひたすらに自己増殖を続けていきます。

そこには明確な悪意はありません。

与えられたプログラムを、ただ淡々と実行しているだけです。

この姿は、一度作られた社会システムや官僚機構が、当初の目的を離れて自己目的化し、誰もその暴走を止められなくなるという現代社会のジレンマをも映し出しています。

本作は、テクノロジーの進化がもたらす光と影を、SFというフィルターを通して鮮やかに描き出しているのです。

人間より人間らしいアンドロイドたちの存在意義

感情の起伏が少なく、どこか乾いた印象を与える人間のキャラクターが多い一方で、『横浜駅SF』の世界を彩っているのが、驚くほど人間味あふれるアンドロイドたちの存在です。

特に、JR北日本から送り込まれた工作員「ネップシャマイ」と「ハイクンテレケ」は、多くの読者から人気を集めています。

彼女たちは、プログラムされた任務を遂行するだけの機械ではありません。

時にはユーモアを解し、時には仲間を想って自己犠牲的な行動を取り、時には予期せぬ出来事に狼狽するなど、人間以上に豊かな感情を見せます。

その姿は、感情が希薄な主人公ヒロトや、システムの一部として生きるエキナカの住民たちと鮮やかな対比を成しています。

機械であるはずのアンドロイドが最も「人間らしく」、人間がシステムの一部として「機械化」していく。この逆転現象を通して、作者は私たちに根源的な問いを投げかけます。

「人間らしさ」とは一体何なのか。

それは感情なのか、知性なのか、それとも他者との関係性の中に生まれるものなのか。

SFというジャンルが古くから探求してきたこのテーマに対し、本作は独自の魅力的なキャラクターを通して、読者一人ひとりに考えるきっかけを与えてくれます。

彼女たちの存在は、単なる物語のアクセントに留まらず、作品のテーマ性を深める上で不可欠な役割を担っているのです。

主人公ヒロトの旅路が問いかけるもの

多くの物語において、主人公は強い意志や明確な目的を持って世界を動かす英雄として描かれます。

しかし、『横浜駅SF』の主人公である三島ヒロトは、そうした典型的なヒーロー像からはかけ離れた存在です。

彼は物語の開始時点で、特に大きな夢や目的を持たず、エキソトでの平坦な日常を送っています。

彼の旅は、彼自身の強い意志から始まったものではなく、瀕死の男から半ば強制的に託された使命と、成り行きに身を任せる形でスタートします。

旅の途中でも、彼は積極的に世界を変えようとするのではなく、しばしば状況に流され、他者の決定に静かに従います。

この「空っぽの器」のような主人公像は、一見すると物足りなく感じるかもしれません。

しかし、このキャラクター造形にこそ、作者の巧みな意図が隠されています。

ヒロトの没個性的な視点は、読者が彼に自己を投影し、共にこの異常な世界を初めて体験するための、優れたガイド役として機能します。

ヒロトの旅は、壮大な目的意識からではなく、些細なきっかけと流されるままの行動から始まります。

しかし、その行動こそが停滞した世界を動かす引き金となるのです。

本作は、世界を動かすのは必ずしも英雄的な意志だけではなく、名もなき個人のささやかな一歩なのかもしれない、という静かな、しかし力強いメッセージを読者に投げかけています。

たとえその足元にあるのが、無限に増殖する鉄の迷宮であろうと、あるいはすべてが消えゆく世界の「最果て」であろうと。

名もなき少年が踏み出す孤独な旅路は、いつの時代も読む者の胸に、鮮烈な「生きた証」を刻み込むのです。

結局、敵は誰だったのか?

物語を読み進める上で、読者は「倒すべき敵は誰なのか」という問いを常に探し求めます。

しかし、『横浜駅SF』はこの点においても、単純な答えを用意してはくれません。

本作には、明確な悪意を持って世界を支配する「悪の皇帝」や「ラスボス」といった存在は登場しないのです。

では、主人公たちが戦っていた相手は一体何だったのでしょうか。

自己増殖を続ける横浜駅そのものでしょうか。

しかし、駅は悪意を持って人間を苦しめているわけではありません。

それはただ、与えられたプログラムに従って、生命のように自らの構造を維持・拡大しているに過ぎない、ある種の自然現象に近い存在です。

駅の侵攻に抵抗するJR福岡やJR北日本も、それぞれの正義と目的のために行動しており、単純な「正義の味方」とは言い切れない側面を持っています。

彼らの行動が、結果として新たな混乱を生む可能性も示唆されています。

こうして見ると、本作における真の「敵」とは、特定の誰かや組織ではなく、「停滞」そのものであると考察できます。

変化を恐れ、思考を停止し、安全で管理されたシステムに依存し続けること。

あるいは、自らの正義を疑わず、対話の可能性を放棄すること。

そうした目に見えない概念こそが、登場人物たち、ひいては人類が乗り越えるべき本当の壁として描かれているのではないでしょうか。

本作は、安易な善悪二元論に陥らず、敵とは何かという問いそのものを読者に突きつけるのです。

続編や作者情報について

物語をより深く味わうために、最後に『横浜駅SF』の世界観をさらに拡張する関連情報を紹介します。

本編を読み終えた人はもちろん、これから読む方も、続編や作者について知ることで、この奇想天外な物語を何倍も楽しむことができるでしょう。

コミカライズ版との違いも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

続編?外伝?『横浜駅SF 全国版』は読むべきか

『横浜駅SF』を読み終え、その広大な世界観にもっと浸りたいと感じた人に、ぜひ知っておいてほしいのが『横浜駅SF 全国版』の存在です。

多くの読者が続編と考えていますが、本作は正確には本編の物語の続きを描いたものではなく、同じ世界観を共有する複数の物語を収録した「外伝」「サイドストーリー集」と呼ぶべき作品です。

では、この『全国版』は読むべきなのでしょうか。

結論から言うと、「本編の世界観や残された謎について、さらに理解を深めたいなら読むべき」と言えます。

『全国版』は、本編では語られなかったエピソードや、異なる視点からの物語を通して、横浜駅の世界をより多角的・立体的に見せてくれる作品です。

例えば、本編では断片的にしか語られなかったJR福岡の戦いや、なぜ四国が「修羅の国」と化したのか、といった前日譚が描かれています。

また、本編の主人公ヒロト以外の人物たちの視点から語られるエピソードもあり、エキナカの多様な生活や社会の側面を知ることができます。

ただし、『全国版』は複数の短編で構成されており、本編のような一本の大きなストーリーを追う形式とは読書体験が異なります。

そのため、ヒロトの旅の続きを期待していると、少し肩透かしを食らうかもしれません。

あくまで、本編という大きな物語の隙間を埋め、世界観の解像度を上げるための作品と捉えるのが良いでしょう。

読む順番としては、刊行順である本編の後に読むのが一般的におすすめです。

『全国版』で明かされる本編の裏側

『横浜駅SF 全国版』は、本編の物語を補完し、その世界にさらなる奥行きを与えるエピソードに満ちています。

本編を読んだだけでは見えてこなかった、世界の「裏側」とも言える側面を、ネタバレにならない範囲でいくつか紹介します。

まず大きいのが、本編では謎の多い存在だったJR福岡の視点から描かれる物語です。

彼らが日々どのような覚悟で横浜駅の侵攻と戦っているのか、その具体的な戦術や内部事情が明かされます。

これにより、単なる抵抗勢力の一つではない、彼らの組織としてのドラマを知ることができます。

また、本編の主人公ヒロトの旅では描かれなかった、多様な「エキナカ」住民の生活にも光が当てられます。

例えば、駅構内に存在する「自動兵器団地」や、駅のシステムを利用して独自の文化を築く人々の物語などです。

これらのエピソードは、横浜駅構内が決して一枚岩ではなく、場所によって全く異なる社会が形成されていることを示しており、世界の解像度を格段に上げてくれます。

さらに、本編よりも過去の時代、例えば横浜駅が増殖を始めたばかりの頃の混乱や、冬戦争が終結した直後の世界の様子を描いた物語も収録されています。

これらの前日譚は、本編でヒロトが旅した時代が、どのような歴史の上に成り立っているのかを理解する上で非常に重要です。

本編の謎の全てが明かされるわけではありませんが、『全国版』を読むことで、物語の世界はより立体的で、深みのあるものとして感じられるようになるでしょう。

天才か奇才か?作者・柞刈湯葉(いすかりゆば)先生の経歴

これほどまでに独創的で奇想天外な物語は、一体どのような人物によって生み出されたのでしょうか。

『横浜駅SF』の作者である柞刈湯葉先生は、その経歴もまた非常にユニークです。

柞刈先生の最も大きな特徴は、小説家であると同時に、現役の生物学研究者でもあるという点です。

専門は分子生物学で、普段は大学で研究活動を行っています。

横浜駅を自己増殖する「生命体」として捉えたり、その振る舞いを「散逸構造理論」になぞらえたりする発想は、まさに科学者としての視点が色濃く反映されたものと言えるでしょう。

緻密で論理的なSF設定の背景には、この科学的な思考の土台があるのです。

作家としてのデビューの経緯も現代的です。

もともと自身のTwitterで披露したアイデアが大きな反響を呼んだことをきっかけに、Web小説投稿サイト「カクヨム」にて『横浜駅SF』の連載を開始。

そして2016年、本作が第1回カクヨムWeb小説コンテストのSF部門で大賞を受賞し、華々しいデビューを飾りました。

科学者としての深い知性と、SF作家としての豊かな想像力。

この二つを高いレベルで兼ね備えているからこそ、多くの読者を魅了する「天才的」「奇才」と評される作品を生み出すことができるのです。

その異色の経歴は、作品の持つ唯一無二の魅力と分かちがたく結びついています。

他にもある!柞刈湯葉先生のおすすめ作品

『横浜駅SF』で柞刈湯葉先生の世界に魅了されたなら、ぜひ他の作品にも手を伸ばしてみてください。

どの作品も、ユニークな設定と深いテーマ性を両立させた、知的好奇心を刺激する傑作ばかりです。

これらの作品を読むことで、柞刈湯葉という作家の持つ一貫したテーマ性や、発想の豊かさをより深く理解することができるでしょう。

コミカライズ版と原作小説の違い

『横浜駅SF』は、その魅力的な世界観からコミカライズ(漫画化)もされています。

原作小説を読んだ方も、これから読むか迷っている方も、コミカライズ版との違いを知っておくと、より作品を楽しむことができるでしょう。

最大の違いであり、コミカライズ版の魅力は、やはり「ビジュアル化」にあります。

小説では読者の想像に委ねられていた、果てしなく続く退廃的な巨大建築物や、個性的なキャラクターたちの姿が、具体的な絵として描かれています。

特に、弐瓶勉作品を彷彿とさせるメガストラクチャーの圧倒的なスケール感は、漫画というメディアでこそ真価を発揮すると言えるかもしれません。

作画は新川権兵衛先生が担当しており、原作の持つシリアスで硬質な雰囲気を巧みに表現しています。

ストーリーに関しては、原作にかなり忠実に展開されています。

大きなエピソードの省略や改変は少なく、小説を読んだ方がイメージを補完するために読むのにも、漫画から入った方が後から小説で詳細を確認するのにも適しています。

どちらから楽しむべきか迷うかもしれませんが、おすすめは、

「まず小説を読んで自分の中に世界観を構築し、その後にコミカライズ版で答え合わせのようにビジュアルを確認する」

という順番です。

もちろん、「まず漫画で壮大なイメージを掴んでから、小説でキャラクターの心理描写や詳細な設定を深く味わう」という楽しみ方も良いでしょう。

横浜駅SF あらすじ まとめ

最後に、この記事で解説してきた内容をまとめます。

「横浜駅が増殖する」という奇想天外なSF作品『横浜駅SF』は、そのあらすじ以上に、中毒性の高い世界観に浸ることで真価を発揮する物語です。

本記事のポイントは以下の通りです。

結論として、本作は好き嫌いが分かれるものの、その独創的な設定と退廃的な世界観に一度ハマれば、忘れられない一冊となることは間違いありません。

もしこの記事を読んで、この唯一無二の世界に少しでも足を踏み入れたくなったなら、まずは電子書籍で気軽に触れてみるのがおすすめです。

本作のように緻密な設定や専門用語が登場する物語は、気になった言葉をすぐに検索できる電子書籍との相性が抜群です。

また、スマートフォンやタブレットがあれば、いつでもどこでも、瞬時にあの広大で退廃的な駅の世界に没入できます。

読み終えた直後、その興奮が冷めないうちに続編『全国版』へと進めるのも、電子書籍ならではの魅力と言えるでしょう。

多くの電子書籍ストアでは、初めて利用する方向けのお得な割引クーポンを提供しています。

ぜひ、あなたに合ったサービスで、この壮大な物語への旅を始めてみてください。

📖 \ 今すぐ試し読みできます! /

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏆 特典重視なら

【BOOK☆WALKER】

ファンなら注目!限定版・書き下ろし特典の情報も満載

👉 試し読みする

💰 お得さ重視なら

【DMMブックス】

電子書籍デビューはDMMブックスで!破格の初回割引

👉 試し読みする

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━