※本ページにはプロモーションが含まれています

\作品の魅力ガイド/

〈この作品を一言で表すと〉

怪異を育てるのは、子供の絶望養分。

〈こんな人におすすめ〉

〈明日を生きるための「ヒント」〉

期待や役割に押し潰されそうな人には、この物語が示す『名前の無い不安は、直視し記録すると呑まれずに済む』という視点が灯りになるかもしれません。

毎週金曜日の深夜、狂ったチャイムが鳴り響く――。

それは、異次元の学校へと小学生たちを強制的に呼び出す、絶望の合図。彼らに課せられたのは、『ほうかごがかり』というあまりにも残酷な役割。

そこで待つのは、人の「心の闇」を喰らい成長する『無名不思議』と呼ばれる名もなき怪異の世界です。

しかし、これは単なる学園ホラーではありません。

鬼才・甲田学人が紡ぐこの物語の真の魅力は、登場人物たちが抱えるトラウマや葛藤が、怪異として具現化していく、その繊細かつ残酷な心理描写にあります。

だからこそ、その独特の世界観は「メルヘン的恐怖」と評され、多くの読者を虜にしているのです。

一方で、レビューには「救いがない」という悲痛な声もあれば、「1巻は助走に過ぎない」という意味深な意見も。

一体なぜ、この物語はこれほどまでに人々を惹きつけるのでしょうか?

本記事では、その圧倒的な魅力の正体を、ネタバレに配慮したあらすじ紹介から、物語に隠された伏線の考察まで徹底解説します。

この記事を読むことで、あなたは主に以下の情報を得ることができます。

この記事を読み終えた時、『ほうかごがかり』がなぜ単なる恐怖体験を超えた、「唯一無二の読書体験」と評されるのか、その理由がきっと腑に落ちるはずです。

さあ、悪夢のようなおとぎ話の扉を、一緒に開けてみましょう。

【まずは気軽に試し読み!】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▷ BOOK☆WALKER : KADOKAWA直営!限定書き下ろしSSなど特典の扱いが豊富

(熱心なラノベファンに)

▷ DMMブックス : 【初回限定】驚異の”大型割引”クーポンをGET!

(初めて利用する方へ)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『ほうかごがかり』のあらすじ|ネタバレなしで分かる絶望の序章

この物語は、ある日突然、教室の黒板に書かれた謎の係名から始まります。

それは、子供たちを理不尽な運命へと引きずり込む『ほうかごがかり』という絶望の招待状。

ここでは、物語の前提となる世界観や登場人物をネタバレなしで解説します。

子供たちに課せられた残酷な仕事の正体、そして彼らが対峙する『無名不思議』とは一体何なのか。

その序章を紐解いていきましょう。

選ばれた子供たちに課せられた残酷な仕事『ほうかごがかり』

『ほうかごがかり』とは、決して楽しい放課後のクラブ活動ではありません。

それは、ある日突然、何の脈絡もなく任命される、死と隣り合わせの残酷な「係活動」です。

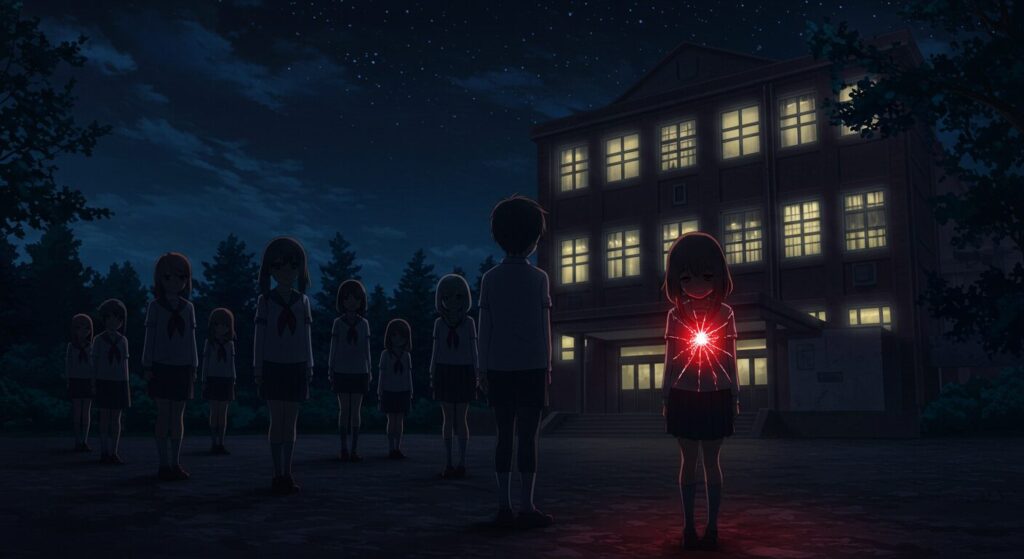

選ばれた小学生たちは、毎週金曜日の深夜十二時、狂ったチャイムの音を合図に、異次元の空間『ほうかご』へと強制的に召喚されます。

そこは、本来あるはずのない墓や亡霊に囲まれた、歪んだ学校。

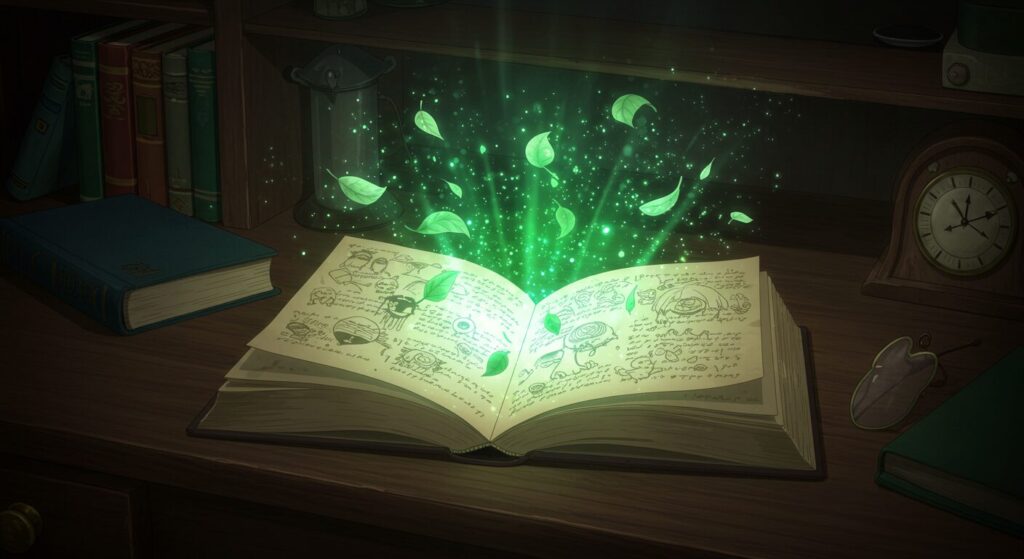

彼らに課せられた唯一の仕事は、その校舎に棲みつく怪異の”雛”を、ただひたすらに「観察」し「記録」すること。

この物語の根幹をなす、あまりにも理不尽なルールです。

この世界では、怪異に対して魔法や武器で戦うことはできません。唯一の対抗手段は、恐怖に耐えながら対象を観察し、その正体を記録することだけです。

もし、その記録を怠ったり、怪異の正体を見誤ったりすれば、子供たちは記憶からも存在からも消え去るという、取り返しのつかない結末を迎えます。

この絶望的な状況下で、子供たちは自身の無力感と向き合いながら、毎週金曜の夜を生き延びなければならないのです。

異次元の学校に棲む『無名不思議』とは?

『ほうかごがかり』たちが対峙する怪異は、『無名不思議(ななふしぎ)』と呼ばれています。

これは、「トイレの花子さん」や「赤いマント」といった、私たちがよく知る「学校の七不思議」として完成する一歩手前の、名もなき”雛”のような存在です。

全国各地の小学校で古くから語り継がれる怪談は、元を辿れば、この『無名不思議』が現実世界に影響を及ぼし、その存在が確立された結果である、というのが本作の独創的な解釈です。

生まれたての『無名不思議』は、まだ人々に広く知られていないため、それほど強い力を持っていません。

しかし、それは子供たちの恐怖や心の闇を糧にして成長し、やがては本格的な怪談、つまり「学校の七不思議」として“巣立って”いくのです。

『ほうかごがかり』の役割は、この『無名不思議』が完全な怪異として成長しきる前にその正体を記録し、活動を鎮静化させること。

それは、新たな怪談がこの世に生まれるのを未然に防ぐ、あまりにも重い役目なのです。

この「怪談の発生プロセス」という斬新な切り口が、ありふれた学園ホラーとは一線を画す、本作の大きな魅力となっています。

主人公・二森啓と運命を共にする仲間たち

物語の中心となるのは、小学六年生の少年、二森啓(にもり けい)。

母子家庭で育ち、物静かで控えめな性格ですが、大人びた観察眼と、一度見たものを正確に描き出す、突出した絵の才能を持っています。

彼はその能力を使い、正体不明の怪異『まっかっかさん』の姿を捉えようと試みます。

そして、啓と共に『ほうかごがかり』に選ばれたのは、彼と同じように心に何かしらの事情や闇を抱えた小学生たちです。

学年トップの成績と人望を誇る完璧な優等生、大人びて達観している少年、臆病な性格の少年など、登場人物は様々。

彼らは、一部の読者から「本当に小学生か?」と評されるほど、達観した思考や複雑な内面を持っています。

しかし、その大人びた態度は、彼らがこれまで経験してきた過酷な家庭環境や、子供でありながら子供でいることを許されなかった境遇の裏返しでもあります。

だからこそ、彼らの抱える心の葛藤や、時折見せる子供らしい純粋さが、物語に深い奥行きと説得力を与えているのです。

読者は、このアンバランスな子供たちが理不尽な運命にどう立ち向かい、そして壊れていくのかを、固唾をのんで見守ることになります。

物語の鍵を握る?謎多き顧問・太郎さんの存在

『ほうかごがかり』に選ばれた子供たちを導く(あるいは、突き放す)存在として、太郎さんという謎の人物が登場します。

彼は異次元空間『ほうごがかり』の管理人のような立場であり、子供たちに仕事の内容を説明する「顧問」の役割を担っています。

しかし、その正体は一切不明。

なぜ彼が『ほうかご』にいるのか、どれくらいの期間いるのか、そして彼自身が人間なのかさえも分かりません。

彼は子供たちに必要最低限の情報しか与えず、その態度は傍観者のように冷徹に見えることもあります。

一方で、物語が進むにつれて、彼が口にする言葉の断片から、この残酷なシステムの核心に迫る重要な考察やヒントが明かされることも。

彼は単なる案内役ではなく、この物語の世界観における最大の謎の一つであり、その存在自体が物語にミステリアスな深みを与えています。

読者は、彼の言葉を信じるべきか疑うべきか、常に試されることになるでしょう。

彼が味方なのか、それとも…。

鬼才・甲田学人が描く唯一無二のダークメルヘン

本作の作者である甲田学人(こうだ がくと)先生は、『Missing』や『断章のグリム』といった名作で知られ、精緻な設定と容赦のない展開、そして読者の心を抉るような巧みな心理描写で、多くの熱狂的なファンを持つ作家です。

その作風は、本作で自ら“真夜中のメルヘン”と称している通り、子供や学校といった無垢なモチーフと、死や心の傷といった残酷で救いのないテーマを融合させた、幻想的でありながら凄惨な世界観に特徴があります。

単に怖いだけのホラーではなく、登場人物の内面にある葛藤や、どうしようもない理不尽さに読者を深く没入させる筆力は、多くのレビューで「圧巻」と評されています。

もしあなたが、物語の裏側にある設定や作者の意図まで考察するのが好きな読者であれば、甲田学人先生が仕掛けたこの悪夢のようなおとぎ話に、きっと心を掴まれるはずです。

ただ怖いだけじゃない!『ほうかごがかり』が読者を惹きつける「メルヘン的恐怖」の神髄

次に、本作の魅力の核心である「メルヘン的恐怖」について深掘りしていきましょう。

本作が多くの読者を惹きつける理由は、単なる恐怖ではなく「メルヘン的恐怖」と評される、その独特の世界観にあります。

では、その恐怖とは一体どのような質のものなのでしょうか。ここでは、物語の根幹をなす恐怖の源泉を紐解いていきます。

特に、なぜ怪異が子供たちの心の闇とこれほど深く結びつくのか、その巧みな心理描写は必見です。

この作品の神髄に、さらに深く触れていきましょう。

恐怖の源泉①:日常を侵食する逃げ場のない絶望感

『ほうかごがかり』の恐怖は、異次元空間である『ほうかご』の中だけで完結しません。

その最大の特徴は、怪異が子供たちの現実、つまり昼間の学校生活や家庭にまでじわじわと影響を及ぼし、日常そのものを内側から蝕んでいく点にあります。

毎週金曜の深夜にだけ訪れるはずの悪夢が、やがて昼と夜の境界を曖昧にしていくのです。

誰もいないはずの廊下の隅に怪異の気配を感じたり、友人の何気ない一言に『ほうかご』との関連を疑ったりと、子供たちの精神は24時間休むことなく削られていきます。

安全であるべきはずの「日常」が、いつしか恐怖の延長線上に変わってしまう。

この逃げ場のない閉塞感と、いつ悪夢に引きずり込まれるか分からないという精神的な圧迫感が、読者に絶え間ない緊張と絶望感を植え付けます。

多くの読者が「息つく暇のない不穏さが癖になる」と語るように、このじわりと追い詰められる感覚こそ、本作がもたらす恐怖の第一の源泉なのです。

恐怖の源泉②:小学生の未熟な心とリンクする怪異の描写

本作に登場する怪異『無名不思議』は、単なるお化けやモンスターではありません。

その正体は、『ほうかごがかり』に選ばれた子供たち自身の、内なる心の闇やトラウマが具現化した存在です。

家庭環境に問題を抱えた子、親の期待に応えるために自分を殺している子、強い劣等感を抱える子。

彼らがそれぞれ担当する怪異は、彼らの悩みや苦しみと深く結びついています。

例えば、自分自身の存在価値を見出せない子の前には、自分そっくりの姿をした怪異が現れる、といった具合です。

そのため、怪異を「観察・記録」するという行為は、自分自身の最も見たくない部分と強制的に向き合う作業に他なりません。

一部の読者からは「ホラー純文学の趣もある」と評されるように、この設定が物語を単なる怪談から、子供たちの痛々しい成長と葛藤を描く、深遠な心理ドラマへと昇華させているのです。

外側の恐怖と内側の苦しみが共鳴するこの構造こそ、読者の心を強く揺さぶる、第二の恐怖の源泉といえるでしょう。

恐怖の源泉③:「存在消失」という根源的な恐怖の設定

『ほうかごがかり』において、最も恐ろしい結末とは何でしょうか。

それは単なる「死」ではありません。

本作における最悪の結末は、怪異に取り込まれることで、友人や家族、すべての人の記憶から消え、この世に「最初からいなかった」ことにされてしまう「存在消失」です。

命を落とすだけでなく、自分が生きてきた証そのものが、この世界から完全に抹消されてしまう。

昨日まで隣の席で笑っていた友人が、次の日には誰の記憶にも残っていない。

まるで初めから、その席には誰も座っていなかったかのように。

この設定が、物語に底知れない深みと、根源的な恐怖を与えています。

死の悲しみすら残すことを許されないという、究極の無。

このどうしようもない理不尽さが、『ほうかごがかり』の世界観を決定づける、第三の恐怖の源泉となっています。

読者はキャラクターの死を悼むことさえできず、ただそこにぽっかりと空いた「無」の感覚を突きつけられることになるのです。

甲田学人作品特有の緻密な心理描写の魅力

『ほうかごがかり』の恐怖を支えているのは、独創的な設定だけではありません。

多くのファンが指摘するように、作者・甲田学人先生の、人間の心理をじわじわと追い詰めていくような、緻密で粘りつくような筆力こそが、本作の最大の魅力の一つです。

特に、追い詰められた子供たちの心理描写は圧巻の一言。

過酷な状況下で、達観しているように見えた子供たちの精神が、少しずつ、しかし確実に摩耗し、やがて狂気の淵へと堕ちていく過程が、痛々しいほどリアルに描かれます。

それは、派手な恐怖演出に頼るのではなく、登場人物の些細な言動や思考の内に潜む「歪み」を丁寧にすくい上げ、読者に静かな恐怖を体感させるスタイルです。

読者はいつの間にかキャラクターに感情移入し、彼らの感じる息苦しさや焦燥感を、まるで自分のことのように味わうことになります。

文章を追っているだけで精神が蝕まれていくような、この独特の読書体験は、まさに甲田学人作品の真骨頂といえるでしょう。

「グロい」「痛い」描写はどの程度?ホラー耐性は必要か?

『ほうかごがかり』を手に取る上で、どの程度のホラー耐性が必要か、気になる方もいるかもしれません。

結論からいうと、本作の恐怖は、直接的なゴア表現(いわゆる「グロ描写」)よりも、精神的な苦痛や絶望感に重きを置いています。

もちろん、物語の展開上、衝撃的で凄惨な場面が全くないわけではありません。

一部には、命が失われる瞬間を明確に描写するシーンも存在します。

しかし、その描写は読者を不快にさせること自体が目的ではなく、あくまで物語の理不尽さや登場人物が味わう絶望を際立たせるために、効果的に用いられています。

多くの読者が指摘するのは、物理的な「痛さ」よりも、読んでいる側の心が締め付けられるような精神的な「痛さ」です。

そのため、「血や内臓といった描写は苦手だが、心理的な恐怖や救いのない物語は好き」という読者であれば、十分に読み進めることができるでしょう。

ただし、子供たちが容赦なく過酷な運命に翻弄される物語であるため、そうした展開が苦手な方は注意が必要かもしれません。

1巻は本当に”助走”なのか?読者の感想・レビューから評判を徹底分析

続いて、本作の評価について、実際の読者の声を見ていきましょう。

『ほうかごがかり』のレビューで頻繁に目にする「1巻は助走」という言葉。その真意を確かめたいと思いませんか。

ここでは、絶賛の声から「救いがない」という意見まで、読者のリアルな感想を徹底分析します。

なぜこれほど評価が分かれるのか、そして物語の本当の面白さはどこから加速するのか。

本作を読もうかどうか迷っている人へ、確かな判断材料を提示します。

高評価レビューに共通する「世界観」「設定」の面白さ

『ほうかごがかり』を高く評価する読者の声に共通しているのは、その独創的で緻密に練り上げられた世界観と設定への賛辞です。

多くの人が慣れ親しんだ「学校の怪談」というテーマを、怪異が生まれる前の”雛”を観察・記録するという、全く新しい切り口で再解釈している点に、多くの読者が引き込まれています。

ある読者は、この構造を「最も残酷で恐ろしい『解釈』」と評しており、単なるホラーではなく、知的好奇心を刺激する伝奇モノとしての側面を高く評価しています。

理不尽なルール、謎に満ちた異空間『ほうごがかり』。

そして子供たちの内面と怪異がリンクするという設定の数々が、ありきたりな学園ホラーとは一線を画す、深い没入感を生み出しているのです。

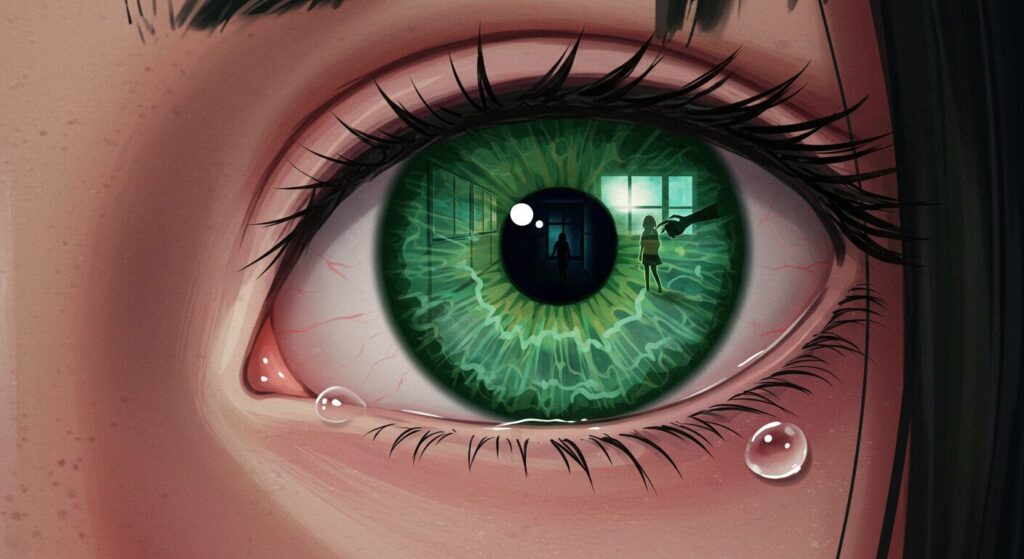

物語の仕掛けや伏線も巧みで、特に読了後に表紙や口絵のイラストを見返すと、その本当の意味に気づき鳥肌が立つ、といった声も少なくありません。

こうした作り込みの深さが、考察好きな読者層の心を掴み、

「ただ怖いだけじゃない、じわじわと確実にある面白さ」

という評価に繋がっています。

低評価レビューに見られる「救いのなさ」が苦手な人も?

一方で、『ほうごがかり』はその容赦のない展開から、「万人には薦めにくい」という声も確かに存在します。

批判的な意見の多くは、物語全体を覆う圧倒的な「救いのなさ」に集中しています。

本来であれば守られるべき存在である小学生たちが、自らの意思とは無関係に理不尽なデスゲームへ参加させられ、心身ともに追い詰められていく。

その過程で、彼らが凄惨な結末を迎えることも少なくありません。

こうした展開に対して、

「悪趣味が過ぎる」

「読んでいて辛い」

と感じる読者がいるのも事実です。

また、1巻は物語の導入や設定説明に多くのページが割かれているため、「前半が淡々としている」と感じ、物語が本格的に動き出す前に読むのをやめてしまう人もいるようです。

ハッピーエンドを好む読者や、ジェットコースターのような速い展開を求める読者にとっては、本作の持つ陰鬱な雰囲気やスロースタートな側面が、評価の分かれるポイントとなっているといえるでしょう。

シリーズの真価は2巻以降にあり?「1巻は助走」の真相に迫る

本作のレビューを語る上で、避けては通れないのが「1巻は助走」というキーワードです。

これは多くの経験者たちが口を揃える、本作を読み解くための最も重要なヒントといっても過言ではありません。

実際に1巻を読んだ読者の中には、

「面白いけれど、少し物足りない」

「もっと過激な展開を期待していた」

といった感想を抱く人もいます。

1巻は、この物語の独創的で複雑な世界観やルール、そして登場人物たちの背景を丁寧に描写することに重点が置かれているため、人によっては展開が遅いと感じるかもしれません。

しかし、その丁寧な下準備があるからこそ、2巻以降の展開が凄まじい破壊力を持つのです。

ある読者は、1巻読了時点では物足りなさを感じていたものの、2巻を読んだ後には、

「物足りないどころか発狂しました」

「ここまでしろとはいってない(号泣)」

と感想を追記しています。

多くの読者が指摘するように、1巻は壮大な絶望劇の序章に過ぎず、物語の本当の恐ろしさと面白さは2巻以降で加速度的に増していきます。

1巻で感じた小さな違和感や不穏な伏線が、2巻以降で一気に繋がり、読者の心を無慈悲にへし折りに来る。

それこそが、作者・甲田学人が仕掛けた巧みな構成なのです。

もし、1巻を読んで少しでも心に引っかかるものがあったなら、ぜひその先へ進むことを強くおすすめします。

読書メーターやBookLiveでのリアルな口コミまとめ

本作が読者からどのように受け止められているか、より具体的に知るために、書評サイトのリアルな口コミをいくつか見てみましょう。

様々な意見がありますが、そこから作品の多面的な魅力が浮かび上がってきます。

まず多く見られるのが、

「甲田学人さん、相変わらず尖ってる」

「甲田節が健在」

といった、作者の作風に対する絶賛の声です。

過去作からのファンも納得のクオリティであることが伺えます。

また、「小学生がだいぶ酷い目にあうので、他者にすすめにくい」と前置きしつつも、

「一度読み出すと手が止まらなかった」

という声も多数あります。

これは、物語の持つ強烈な引力と、人を選ぶ内容であることを同時に示しています。

物語の核心に触れる部分では、

「表紙や冒頭のカラーイラストの意味がわかって『うわぁ……』となりました」

という感想が象徴的です。イラストに隠された仕掛けに、読了後ぞっとする体験をした読者は少なくないようです。

一方で、「小学生にしては皆高校生位の思考回路」といった、登場人物の達観した描写に少し違和感を覚えるという冷静な意見も見られます。

しかし、それもまた、彼らが置かれた過酷な状況を際立たせる要素として、多くの読者に受け入れられています。

結論:『ほうごがかり』は読む価値があるか?

これまでの高評価と低評価、両方のレビューを踏まえた上で、

「『ほうごがかり』は読む価値があるか?」

という問いに答えましょう。

結論は、「あなたがどのような読書体験を求めるかによるが、刺さる人には、とことん刺さる傑作」です。

もしあなたが、読後に明るく晴れやかな気持ちになれる物語や、単純明快な勧善懲悪の物語を求めているのであれば、本作は避けた方が賢明かもしれません。

物語はあなたに一切の救いや手加減を与えてはくれないでしょう。

しかし、もしあなたが以下のいずれかに当てはまるのであれば、本作は間違いなく、あなたの本棚に並べるべき一冊です。

『ほうごがかり』は、あなたの心に癒えない傷を残すかもしれません。

しかし、その傷跡は、他では決して味わうことのできない、強烈で美しい読書体験の証となるはずです。

💡 どちらで読む?タイプで徹底比較!

────────────────────

【1】特典・限定SS重視派 ▶ BOOK☆WALKER

ファンなら注目!限定版・書き下ろし特典の情報も満載

【2】初回お得・お試し派 ▶ DMMブックス

電子書籍デビューはDMMブックスで!破格の初回割引

────────────────────

物語をより深く楽しむための考察ポイント【ネタバレ注意】

ここからは、物語を読み終えた人向けに、さらに一歩踏み込んだ考察を届けていきます。

物語を読み終えた後、いくつもの謎が心に残りませんでしたか?

この章は、そんなあなたのための、一歩踏み込んだ考察の世界です。

(※これ以降、物語の核心に触れる重大なネタバレを含みますのでご注意ください)

なぜ「ほうかごがかり」には、問題を抱えた子供ばかりが選ばれるのか。

そして、ファンの間で噂される過去作『Missing』との関連とは。

ここでは、物語に隠された伏線やテーマの核心に迫ります。

登場人物はなぜ「問題を抱えた子供」ばかりなのか?

『ほうごがかり』を読み進めると、ある共通点に気づかされます。

それは、選ばれる子供たちが、例外なく家庭環境や心に何らかの問題、つまり「闇」を抱えているという事実です。

これは決して偶然ではありません。

作中で示唆されているように、『無名不思議』とは子供たちの内なる歪みやトラウマが具現化した存在です。

つまり、心に深い闇を持つ子供ほど、怪異と強く結びつき、その存在をこの世に留めるための「器」や「触媒」として、システムに選ばれやすいと考えられます。

ある読者は、この構造を、

「社会が作った『子供』という生贄に徹しきれなかった者が死ぬ」

と鋭く考察しています。

子供を守るべき大人や社会から疎外され、傷つけられた子供たちが、今度は怪異の世界の「生贄」として選ばれてしまう。

この救いのない構造こそ、『ほうごがかり』の理不尽さを際立たせる核心的な設定なのです。

彼らが問題を抱えているからこそ、この物語は悲劇として成立し、読者の胸を強く打つのです。

見上真絢はなぜ死ななければならなかったのか

1巻における最大の悲劇であり、多くの読者に衝撃を与えたのが、見上真絢(みわけ まひろ)の死です。

彼女はなぜ、最初の犠牲者にならなければならなかったのでしょうか。

その理由は、彼女のキャラクター造形と物語の構造に深く根差しています。

真絢は、親の期待に応えるため、常に完璧な「良い子」を演じ続けることで自分を保ってきた少女でした。

しかしその内面は空虚で、「本当の自分」というものを持てずにいました。

彼女が担当した怪異『赤いマント』は、そんな彼女の「自分がない」という心の闇が直接反映された存在です。

彼女は、怪異と向き合う中で、皮肉にも初めて「自分自身」と対峙します。

しかし、自分を肯定する方法を知らなかった彼女が選んだのは、怪異と一体化するという、あまりにも悲劇的な結末でした。

彼女の死は、この物語が容赦のない世界であることを読者に突きつけると同時に、

ほうごがかりの仕事は、自分自身の心の闇と向き合うことである

というテーマを強烈に印象付けます。

多くの読者が、

「読んだ後に表紙の意味がわかって『うわぁ……』となりました」

と語るように、1巻の表紙を飾る彼女の存在そのものが、この物語の残酷さと美しさを象徴しているのです。

主人公の旧姓『八純』は『Missing』との関連を示唆している?

甲田学人先生の過去作からのファンにとって、作中で明かされるある事実は見過ごすことのできないポイントです。

それは、主人公・二森啓の旧姓が『八純(やすみ)』であるという点です。

この『八純』という姓は、甲田先生の代表作であり、今なお多くのファンに愛される伝奇ホラーの金字塔『Missing』シリーズに登場する、非常に重要なキャラクターの姓と同じです。

この事実が何を意味するのか、作中では明確に語られていません。

考えられる可能性としては、以下の3つが挙げられます。

- 同一世界線、あるいはパラレルワールドの物語である可能性

- 血縁関係など、何らかの裏設定が存在する可能性

- 作者から旧作ファンへの意図的なファンサービス(スター・システム)

多くの読者が「もしかしなくても繋がっているんですか??」と考察するように、この名前の一致は、単なる偶然とは考えにくいでしょう。

現時点では、二つの物語が直接繋がっていることを示す証拠はありませんが、この仕掛けは『ほうかごがかり』の世界にさらなる謎と奥行きを与えています。

『Missing』を読んだことがある読者にとっては、啓というキャラクターの背景に、かつての物語の影を重ねずにはいられないはずです。

この巧妙な仕掛けは、甲田学人作品を読み込んでいるファンほど、より深く物語の世界に引き込まれる要因となっています。

1巻で残された伏線と今後の展開を予想

『ほうかごがかり』の1巻は、多くの謎を残したまま幕を閉じます。

物語の導入であると同時に、今後の展開を期待させる数多くの伏線が散りばめられており、読者の考察意欲を掻き立てます。

1巻読了時点で、特に気になる謎や伏線は以下の通りです。

これらの謎は、2巻以降で少しずつ解き明かされていきます。

そして、多くの読者が証言するように、物語はここからさらに加速度的に面白さと絶望を増していきます。

1巻のラストで提示された衝撃の展開も含め、一時も目が離せない物語があなたを待っています。

『ほうごがかり』のテーマと作者が伝えたいこと

この物語は、単に読者を怖がらせることだけを目的としたホラー小説ではありません。

その根底には、現代社会に生きる私たちが向き合わざるを得ない、普遍的なテーマが横たわっています。

『ほうかごがかり』の核心的なテーマは、

自分自身の内なる闇や弱さと、どう向き合うか

という問いです。

作中において、怪異は外部から襲い来る絶対的な悪としてではなく、子供たちの心の中にある葛藤やトラウマの写し鏡として描かれます。

怪異を観察し、記録するという行為は、自分自身の最も見たくない部分を直視し、それを「解釈」し直すという、痛みを伴う自己分析の過程に他なりません。

また、子供という社会的に最も弱い立場にある存在が、大人たちの作った世界の理不尽さに翻弄され、生贄にされていく構造は、現代社会が抱える問題への鋭い風刺とも読み取れます。

この物語は、子供という存在の脆さと、理不尽な世界で「自分」を見つめることの痛みを、読者自身の心に鋭く問いかける作品なのです。

恐怖と絶望の先に、作者が何を伝えたかったのか。

その答えを探すことこそ、『ほうごがかり』という作品の醍醐味なのかもしれません。

ほうかごがかり あらすじ まとめ

この記事では、『ほうかごがかり』のあらすじ紹介から、その核心である「メルヘン的恐怖」の正体、さらには「1巻は助走」という言葉の真意や物語の深い考察まで、作品の魅力を多角的に解説してきました。

改めて、この記事の重要なポイントをまとめます。

『ほうかごがかり』は、あなたの心に癒えない傷を残すかもしれません。

しかしそれは、他では決して味わうことのできない、強烈で美しい読書体験の証となるはずです。

『ほうかごがかり』はシリーズ作品であり、2巻以降、物語はさらにその深さと絶望を増していきます。

続きが気になった瞬間にすぐ次の巻を購入できる電子書籍サービスは、この作品を味わい尽くすのに最適な方法です。

多くのサービスでは、初めて利用する人向けのお得なクーポンが用意されていることもあります。

物語の本当の恐ろしさと面白さは、1巻を読み終えたその先に待っています。

ぜひ、この絶望的な世界の結末を、あなたの目で見届けてください。

▼ まずは試し読みで作品をチェック!

【BOOK☆WALKER】

・KADOKAWA公式ストア。特典(SSなど)の扱いが豊富

・特典重視のあなたにおすすめ

≫ 試し読みはこちら

【DMMブックス】

・【業界最強級】まずは初回限定の大型割引クーポンをGET

・お得情報に敏感なあなたへ最適

≫ 試し読みはこちら