※本ページにはプロモーションが含まれています

\作品の魅力ガイド/

〈この作品を一言で表すと〉

愛を知らない僕が、愛ゆえに君と別れる物語。

〈こんな人におすすめ〉

〈あなたの日常に効く「処方箋」〉

歪んだ家族関係の中で自分の居場所を見失っている人へ。この物語を読むことで、傷を背負ったままでも新しい幸せを模索する勇気を得られるかもしれません。

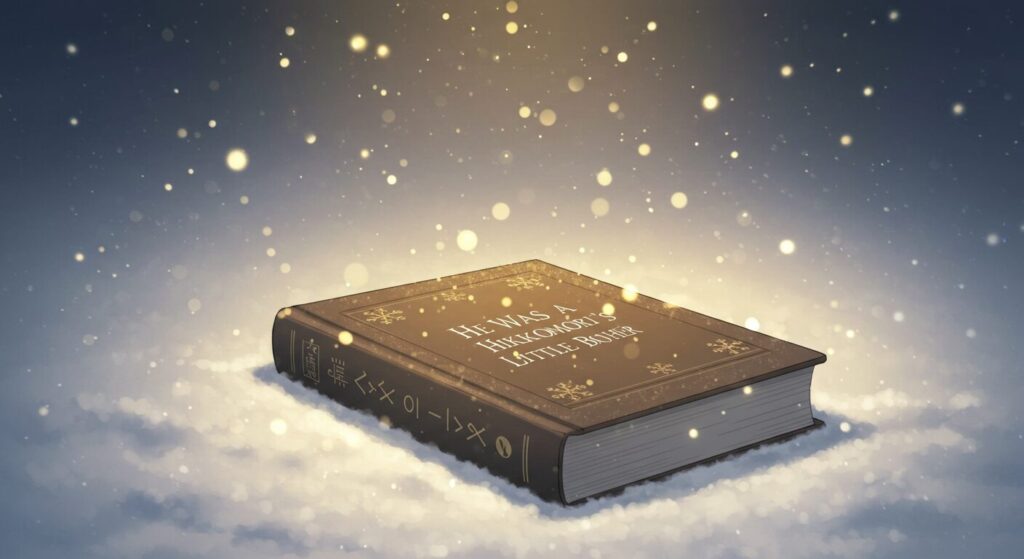

「刺さる」「苦しい、でも読んでよかった」——。

ライトノベル『引きこもりの弟だった』には、そんな相反する感想が数多く寄せられています。

ひきこもりや歪んだ家族関係という重いテーマを扱いながら、なぜこの物語は多くの若者の心を掴んで離さないのでしょうか。

その答えは、衝撃的なあらすじ、登場人物たちの痛々しいほどの心理描写、そして私たちの「当たり前」を揺さぶる根源的な問いに隠されています。

本記事では、SNSやレビューサイトのリアルな感想を交えながら、『引きこもりの弟だった』が持つ唯一無二の魅力とその本質を徹底解剖します。

この記事を読むことで、あなたは以下の情報を得ることができます。

もしあなたが、ただ甘いだけではない、心に深く刻まれる物語を探しているなら。

この記事が、その扉を開く鍵となるはずです。

▼まずはこちらから試し読み▼

・「独占先行配信」や「限定特典」の情報が集まるストア

→ [BOOK☆WALKERで読む](コレクター魂を満たしたいあなたへ)

・PayPayで買うなら断然おトク!ポイントがザクザク貯まる

→ [eBookJapanで読む](PayPayユーザー必見!)

なぜ『引きこもりの弟だった』は心を抉るのか?あらすじで紐解く物語の吸引力

まず、『引きこもりの弟だった』は、なぜ、これほどまでに読者の心を抉るのでしょうか。

その答えは、息をのむような物語の展開と、読者の感情を内側から揺さぶる巧みな筆致に隠されています。

雪の日の運命的な出会いが全ての始まり。

本章では、衝撃的とも言えるあらすじを丹念に追いながら、過去と現在が複雑に絡み合い読者を惹きつけてやまない、この作品が持つ抗えない吸引力の源泉、その深淵へと案内します。

雪の日の出会いと「三つの質問」- 運命の始まり

物語は、主人公である掛橋啓太が雪の降る駅のホームで、見知らぬ女性――大野千草と出会う場面から静かに幕を開けます。

それはまさに、彼の人生を根底から揺るがす運命的な瞬間でした。

千草は啓太に対し、唐突に、「質問が三つあります。彼女はいますか? 煙草は吸いますか? 最後に、あなたは――」と問いかけます。

最後の質問こそが、互いをほとんど何も知らない二人を“夫婦”として結びつける唯一の接点となるのです。

多くの読者がこの冒頭の展開に「何じゃ、こりゃ」と強い衝撃を受け、一気に物語に引き込まれると語っています。

「行きずりの女から申し込まれた結婚をあっさり承諾し、そのまま新婚生活に突入」

という異様な導入は、他の作品ではなかなか見られない強烈な「つかみ」として機能しています。

この「三つの質問」、特に伏せられた最後の問いが何なのか、そしてなぜ啓太がその申し出を受け入れたのかという謎が、読者の心を掴んで離しません。

この不可解で運命的な出会いが、啓太の止まっていた時間を再び動かし始めるのです。

『引きこもりの弟だった』衝撃のあらすじ(ネタバレ配慮)

『引きこもりの弟だった』の物語は、主人公・掛橋啓太の現在と過去が交錯しながら、衝撃的な事実を少しずつ読者の前に提示していきます。

ネタバレを最大限避けつつ核心に触れると、啓太は幼少期から「ひきこもり」の兄・弘樹の存在と、その兄を溺愛し啓太には辛く当たる母親との間で、深い心の傷を負ってきました。

彼にとって家族は安らぎの場所ではなく、むしろ自身の人生を歪めた元凶とも言える存在です。

そんな彼が、雪の日に出会った大野千草と“夫婦”としての日々を送り始めます。

この一見平穏に見える白昼夢のような生活は、しかし常にどこか不穏な空気をはらんでいます。

千草との関係は、彼にとって過去のトラウマからの逃避なのでしょうか、それとも新たな希望なのでしょうか。

物語は、千草との生活を通じて啓太が封印してきた過去の記憶――大嫌いな母、唯一心を許せた親友、そして人生を壊した兄との日々――を追憶させ、彼が「誰も愛せなくなった」理由を浮き彫りにしていきます。

読者からのレビューでも、

「主人公の人生は不穏に満ちている」

「爽快感はない」

といった言葉で、この作品の持つ独特の重苦しい雰囲気が語られています。

過去と現在が交錯する中で明らかになる真実

『引きこもりの弟だった』の物語構造における大きな特徴は、主人公・啓太の「過去」と「現在」の視点が巧みに織り交ぜられ、物語が進行していく点です。

読者は、現在の啓太が千草と送る奇妙ながらもどこか穏やかな日常と並行して、彼の過酷な過去の記憶――ひきこもりの兄・弘樹との確執や、母親からの愛情を感じられなかった幼少期――を追体験することになります。

この二つの時間軸が交錯することで、啓太の複雑な内面やトラウマが徐々に明らかになり、なぜ彼が「誰も愛せなくなった」のか、その理由が痛いほど伝わってきます。

書評サイトのレビューにも

「現在と過去が交互に語られるところもすごく惹き付けられました」

といった声があり、この構成が読者を物語の深みへと引き込む強力な装置となっていることがうかがえます。

過去の出来事が現在の啓太の行動原理や人間関係にどのように影響を与えているのか、そして千草との出会いが彼の心にどのような変化をもたらすのか。

この二つの時間軸の繋がりを読み解く中で、断片的に示される「真実」が、時に読者に衝撃を与え、物語の核心へと導いていくのです。

読者の予想を裏切る物語の展開と見どころ

『引きこもりの弟だった』は、単純なラブストーリーや感動秘話といった枠には収まらない、多くの「裏切り」に満ちた作品です。

それは読者の安易な期待を裏切り、良い意味でも悪い意味でも心を揺さぶる展開の連続を意味します。

物語の冒頭、見知らぬ女性との唐突な結婚からして既に異様ですが、その後も啓太の過去が明らかになるにつれて、家族関係の歪み、兄との壮絶な確執、そして主人公自身の屈折した内面が容赦なく描かれます。

特に物語の終盤にかけての展開は、多くの読者が、

「こういう締めくくり方は想像してなかった」

「異例なオチの付け方に最後の最後まで唖然とさせられた」

と語るように、予測不可能なものとなっています。

幸せの形が一様ではないこと、救いが必ずしも訪れるとは限らないこと、そして愛の複雑さを突きつけられるような展開は、まさにこの作品の大きな見どころと言えるでしょう。

また、日常に潜む些細な出来事や会話の中に、後になって、

「ああ、あれが伏線だったのか」

と気づかされるような巧妙な仕掛けも散りばめられており、読み返すたびに新たな発見があるかもしれません。

作者・葦舟ナツが描く独特の世界観と筆致

本作『引きこもりの弟だった』は、作者・葦舟ナツ先生のデビュー作でありながら、第23回電撃小説大賞《選考委員奨励賞》を受賞した実力派の作品です。

ちなみに同じ賞からは、より根深い承認欲求の闇に切り込んだ衝撃作も生まれています。

多くの読者を惹きつけるのは、その繊細かつ容赦のない心理描写と、作品全体を覆う独特の世界観にあります。

葦舟ナツ先生の筆致は、登場人物たちの心の機微、特に主人公・啓太が抱えるトラウマや孤独感、そして微かな希望の光を、まるで読者自身の体験であるかのようにリアルに描き出します。

書評サイトのレビューやブログ記事を参照すると、

「文章が写実的で、心理描写は深く繊細」

「人間の負の感情がリアルすぎて共感しつつも、重さに圧倒されました。」

といった声が多く見られます。

作品全体には、常にどこか不穏で、息苦しさを伴うような空気が漂い、決して明るく爽やかな物語ではありません。

しかし、その重苦しさの中に、登場人物たちが必死に「愛」や「幸せ」を模索する姿が描かれるからこそ、読者は心を抉られながらもページをめくる手を止められないのです。

この独特の筆致と世界観こそが、葦舟ナツ先生の大きな魅力であり、本作を単なるライトノベルの枠を超えた文学作品へと昇華させています。

『引きこもりの弟だった』登場人物たちの心の叫びと関係性

物語の魅力は、練られた筋書きだけではありません。

登場人物たちが抱える心の叫び、そして彼らが織りなす複雑な関係性こそが、読者の心を強く掴みます。

『引きこもりの弟だった』では、トラウマを抱える主人公・啓太と、謎多きヒロイン・千草を中心に、歪んだ家族愛や登場人物たちの感情が激しく交錯します。

ここでは、彼らの内面に深く迫り、心を揺さぶる名シーンにも光を当てていきます。

「誰も愛せなかった」主人公・啓太のトラウマと再生

『引きこもりの弟だった』の主人公、掛橋啓太は、「誰も愛せなかった」と自ら語るほどに深い心の傷を抱えています。

彼のトラウマの根源は、幼少期からの家庭環境にあります。

小学校時代から不登校になった五歳上の兄・弘樹の存在、そしてその兄だけを溺愛し、啓太には冷淡な態度を取り続けた母親。

これらの経験は、啓太の心に深刻な孤独感と人間不信を植え付け、自己肯定感を著しく低下させました。

書評サイトのレビューには、啓太と同様に複雑な家庭環境で育った読者からの共感の声や、彼の内面描写のリアルさに胸を痛めたという感想が数多く寄せられています。

物語は、そんな啓太が謎の女性・大野千草と出会い、奇妙な共同生活を始めることで、彼の閉ざされた心に変化の兆しが見え始める様子を描き出します。

千草との日々は、啓太にとって安らぎであると同時に、忘れたはずの過去のトラウマと向き合う試練ともなります。

千草の存在が、長年彼を縛り付けていた過去の呪縛から解き放ち、真の意味で「再生」へと導く一筋の光となるのか。それとも、新たな苦悩の始まりとなるのか。

彼の心の再生への道のりは決して平坦ではなく、その葛藤こそが読者を強く引きつける要素の一つです。

希望か絶望か?ヒロイン・千草の謎と魅力

物語の鍵を握るヒロイン、大野千草は、まさに謎に包まれた存在として主人公・啓太の前に現れます。

雪の日の駅で「三つの質問」という奇妙な問いかけと共に啓太に結婚を申し込む彼女の真意は、物語が進むにつれて少しずつ明らかになりますが、その全貌は容易には掴めません。

「千草の存在、これこそが本作最大のミステリー」

と評されるほど、彼女の行動や言葉の裏には多くの謎が隠されています。

啓太にとって、そして読者にとって、千草は希望をもたらす救いの女神なのでしょうか。

それとも、彼を更なる深淵へと誘う存在なのでしょうか。

彼女の過去や、なぜ啓太を選んだのか、そして彼女が本当に求めているものは何なのか。

これらの疑問が、物語全体に緊張感とサスペンスフルな魅力を与えています。

千草が見せる優しさや献身的な態度の裏に垣間見える影、そして時折見せる不可解な言動は、彼女の多面的なキャラクターを際立たせ、読者を惹きつけてやみません。

彼女の存在が、啓太のトラウマからの再生、そして物語の結末にどう関わってくるのか、目が離せないポイントです。

兄・弘樹の存在が物語に与える影響とは

『引きこもりの弟だった』というタイトルが示す通り、主人公・啓太の兄である掛橋弘樹の存在は、物語全体を通して極めて大きな影響力を持っています。

幼少期には啓太にとって「頼りになる優しい兄ちゃん」だった弘樹が、小学校高学年からひきこもりとなり、その結果、家族関係は歪み、啓太の心に深いトラウマを刻み込むことになります。

読者からの感想では、弘樹のひきこもりの描写や、それに対する家族(特に母親)の対応のリアルさに言及する声が多く見受けられます。

弘樹自身もまた、ひきこもりという状況の中で深い苦悩と葛藤を抱えていたことが、物語の後半で明らかになる彼の手紙などを通じて描かれます。

母親からの過度な期待と共依存的な関係、社会からの孤立、そして弟・啓太への複雑な感情(愛情、嫉妬、劣等感など)が、彼をさらに追い詰めていったのかもしれません。

弘樹の存在は、単に啓太の過去のトラウマの原因であるだけでなく、作品が問いかける「家族とは何か」「人間の弱さとは何か」といった普遍的なテーマとも深く結びついています。

彼の選択と結末は、読者に強烈な印象とやるせない感情を残し、物語に重厚な深みを与えています。

歪んだ家族愛と、そこから生まれる葛藤

『引きこもりの弟だった』で描かれる家族の姿は、決して理想的なものではありません。

むしろ、そこには「歪んだ家族愛」と呼びうるような、息苦しく、救いのない関係性が色濃く描かれています。

特に、ひきこもりの兄・弘樹を溺愛し、もう一人の息子である啓太に対しては無関心、あるいは否定的な態度を取り続ける母親の存在は、多くの読者に強烈な印象を与えています。

「母親が兄にのみ過保護を拗らせて共依存の関係に固執するあまり、状況が一向に改善しない様は読んでいて救いがなかった」

「なんでお兄ちゃんにそんなひどい事を言うの、と叱られ、『おかしいのは誰なんだ?』と頭を抱える羽目に」

といった、母親の言動に対する読者の困惑や憤りの声が見られます。

このような歪んだ愛情は、家族それぞれの中に深刻な葛藤を生み出します。

啓太は母親からの愛情を得られないことへの渇望と、兄や母への憎しみの間で苦しみ、弘樹は母親の期待に応えられない自己嫌悪と、社会への恐怖から逃れられません。

そして母親自身もまた、息子たちを愛するが故に、結果として彼らを不幸に追いやってしまうという矛盾を抱えているのかもしれません。

この作品は、家族という最も近しい人間関係の中で、愛情がどのように歪み、互いを傷つけ合う凶器となり得るのかを容赦なく描き出し、読者に深い問いを投げかけます。

キャラクターたちの感情が揺さぶる名シーン集

『引きこもりの弟だった』には、読者の心を激しく揺さぶり、深く記憶に刻まれる名シーンが数多く存在します。

それは登場人物たちの喜び、悲しみ、怒り、絶望といった生々しい感情が爆発する瞬間であり、物語の核心に触れる重要な場面でもあります。

ネタバレを避けつつ、特に印象的なシーンのいくつかを挙げるとすれば、まず主人公・啓太が長年抱え込んできた兄や母への複雑な感情を吐露する場面でしょう。

彼の心の叫びは、同様の経験を持つ読者だけでなく、多くの人々の共感を呼びます。

また、謎多きヒロイン・千草がふとした瞬間に見せる弱さや、彼女の過去に関わる衝撃的な告白シーンも忘れられません。

それまでミステリアスだった彼女の人間的な側面が明らかになることで、物語は新たな深みを増します。

そして、ひきこもりの兄・弘樹が最期に残した手紙の内容や、そこで語られる彼の本心は、多くの読者に衝撃とやるせない感動を与え、作品のテーマ性を強く印象付けます。

これらのシーンは、登場人物たちの繊細な心理描写と、作者・葦舟ナツ先生の巧みな筆致によって、読者の心に鮮烈な爪痕を残すのです。

「刺さる」「苦しい」-『引きこもりの弟だった』読者の感想から見る共感と反響

『引きこもりの弟だった』を読んだ人々は、一体何を感じ、どのように心を揺さぶられたのでしょうか。

多くの感想に見られる「刺さる」「苦しい」といった言葉の裏には、強烈な共感と作品が放つ無視できない反響があります。

この章では、読者たちが体験した衝撃や後味の悪さの正体に迫りつつ、なぜそれでも「読む価値がある」と語られるのか、その深層にある理由を解き明かしていきます。

読者評価に見る「衝撃」と「後味の悪さ」の正体

『引きこもりの弟だった』を手に取った多くの読者が口にするのは、まずその「衝撃」的な展開と、読後に残る強烈な「後味の悪さ」です。

物語の冒頭から、

「何じゃ、こりゃ」

と引き込まれる意外性、そして予想を裏切る結末に対して、

「こういう締めくくり方は想像してなかった」

といった声が多数見受けられます。

この衝撃は、単に奇抜な設定だけでなく、登場人物たちの生々しい感情のぶつかり合いや、目を背けたくなるような現実の描写からも生まれています。

一方で、「後味の悪さ」については、選考委員の講評でも指摘があったほど本作の顕著な特徴と言えるでしょう。

読者からは、

「さっぱりした読後感からは程遠い」

「辛かった」

というストレートな感想や、物語の結末に対して、

「これでいいのだろうか」

という割り切れない思いを抱く声も聞かれます。

あるレビューでは、この後味の悪さを、

「商業的にマイルドにするための要請」

に対する「妥協」ではないかと鋭く考察しており、作品が持つ本来の鋭利さを評価する声も見られます。

これらの「衝撃」と「後味の悪さ」こそが、本作が忘れがたい作品として読者の心に深く刻まれる理由の一つです。

こうした心を抉るような読書体験をさらに味わいたい方には、救いようのない絶望の末に純愛を描いた物語もおすすめです。

ひきこもり・家族問題へのリアルな描写への共感

『引きこもりの弟だった』が多くの読者の心を掴む大きな理由の一つに、作中で描かれる「ひきこもり」や「家族問題」の圧倒的なリアリティと、それに対する深い共感が挙げられます。

物語の中心には、ひきこもりの兄・弘樹と、彼を巡る家族――特に主人公である弟・啓太と母親――の複雑で歪んだ関係性が据えられています。

書評サイトのレビューには、

「小学校時代から不登校を経験していて作中の兄に少し近しい経歴を持っている」

「親はやっぱり作中の母親にいくらか似たところのある人だし、兄弟にも極軽度の引きこもり経験者がいる」

といった、自身の経験と重ね合わせて作品を読む読者の声が少なくありません。

作中では、ひきこもりの当事者が抱える苦悩だけでなく、その周囲の家族が経験する無力感、苛立ち、そして時に表れる共依存的な関係性までが生々しく描かれています。

特に、

「引きこもりに陥った子供をただ甘やかすばかりで矯正する力を持たない親」

「惨めで擁護し難い現状をなんとか理屈をつけて正当化しようとする兄」

といった描写は、同様の問題に直面したことのある読者にとって、非常に「刺さる」ものとして受け止められています。

この目を背けたくなるほどのリアリティこそが、本作の持つ力であり、多くの共感を呼ぶ源泉となっています。

若者の生きづらさを映し出す鏡としての本作

『引きこもりの弟だった』は、ひきこもりや家族問題という個別のテーマを超えて、現代社会に生きる多くの若者が抱える「生きづらさ」を映し出す鏡のような作品としても読み解くことができます。

主人公の啓太が経験する孤独感、他者とのコミュニケーション不全、自己肯定感の欠如、そして将来への漠然とした不安は、現代の若者たちが直面する問題と深く共鳴します。

「一人で生きていく事を選ぶ人の増えた時代を考えさせられる一冊」

「年齢に不釣り合いな不安を抱えた自分がただ1人でここにいる」

といった、作品を通じて自身の状況を省みるような読者からの感想が見受けられます。

物語の中で描かれる、承認欲求とそれを満たせない焦燥感、あるいは「普通」のレールから外れることへの恐怖と、そこから抜け出せない無力感は、競争社会や情報過多の現代において、多くの若者が少なからず感じている感情ではないでしょうか。

本作は、そうした声なき心の叫びを登場人物たちの葛藤を通して描き出すことで、読者に「自分だけではない」というある種の安堵感と、同時に自身の問題と向き合うきっかけを与えてくれます。

その意味で、この物語は現代を生きる私たち自身の姿を映し出す、痛みを伴う鏡と言えるかもしれません。

「それでも読む価値がある」と評される理由とは?

これまでに述べてきたように、『引きこもりの弟だった』は「衝撃的」で「後味が悪く」、時に「読むのが辛い」と感じさせる要素を多く含んでいます。

しかし、それにもかかわらず、多くの読者が、

「それでも読む価値がある」

「読んでよかった」

と口を揃えるのはなぜでしょうか。

その理由は、本作が単なる不快な物語ではなく、人間の本質や社会の歪み、そして、

「愛とは何か」

「幸せとは何か」

といった根源的な問いを、読者に深く突きつけてくる力を持っているからに他なりません。

「ヒロインの日記や兄の手紙、文章のそこかしこに含蓄ある言葉があり共感できる文章がありまた読み返したい」

「こういう『口にしにくい事』を物語の形で表現できてこその文芸だよなあ」

といった、作品の文学的な深みやテーマ性を評価するような読者からの声も寄せられています。

また、

「俺が歪んでいるのは俺から居場所を奪った連中が悪いんだ」

と必死で自分に言い聞かせる啓太が、それでも人間性を完全には失いきれない描写の絶妙さなど、登場人物たちの複雑な心理描写の巧みさも、読者を引き込む大きな要因です。

困難な読書体験の先に、自分自身の価値観を揺るがし、新たな気づきを与えてくれる何かがある。

それこそが、本作が「読む価値がある」と評される最大の理由でしょう。

SNSでの口コミ・評判まとめ

『引きこもりの弟だった』は、その衝撃的な内容と深いテーマ性から、発売以来SNSや読書レビューサイトを中心に活発な口コミや議論が交わされています。

X(旧Twitter)などのプラットフォームでは、

「#引きこもりの弟だった」

といったハッシュタグと共に、読了直後の興奮冷めやらぬ感想や、作品の解釈を巡る熱い考察が日々投稿されています。

読書メーターのレビューを見ても、その評価は星5つの絶賛から、星3つの複雑な心境を示すものまで多岐にわたり、まさに「十人読んだら十人異なった感想を抱く」作品であることがうかがえます。

特に多く見られるのは、

「とにかく刺さった」

「メンタルに来るけど読んでよかった」

「考えさせられる」

といった、作品の持つ強いインパクトに言及するコメントです。

また、

「ラストの展開が衝撃的すぎる」

「千草のその後が気になる」

「兄の手紙に涙した」

など、具体的なシーンやキャラクターに対する熱い思いを語る投稿も後を絶ちません。

これらのSNS上の多様な口コミや評判は、本作が単なる消費される物語ではなく、読者一人ひとりの心に深く刻まれ、語り継がれる力を持った作品であることを証明しています。

┌─┐

│今│すぐ無料試し読み!

└─┴────────────────────────

👇 あなたのタイプでストアを選択!

【特典・ファン重視なら】

公式ストアならでは。ラノベの限定特典・先行配信情報

[>> BOOK☆WALKERで試し読み]

【PayPay・お得派なら】

PayPay支払いで毎日お得に読書!

[>> eBookJapanで試し読み]

深掘り考察!『引きこもりの弟だった』が問いかける「幸せ」と「愛」の形

『引きこもりの弟だった』は、単なるエンターテイメントに留まらず、読者一人ひとりに「幸せ」や「愛」の形を深く問いかけます。

一見奇妙な契約結婚から始まる二人の関係性、そして衝撃のラストシーンは何を意味するのか。

この章では、作品に込められた根源的な問いを掘り下げ、現代社会における孤独や繋がりというテーマと共に、この物語が私たちに示す複雑な愛のありようを考察します。

契約結婚から始まる関係性の意味

『引きこもりの弟だった』の物語は、主人公・掛橋啓太とヒロイン・大野千草が交わす「契約結婚」という、極めて特異な関係性から幕を開けます。

通常、結婚は愛情や深い信頼関係に基づいて成立するものですが、彼らの場合、出会って間もなく、互いのことをほとんど知らないまま、「三つの質問」という謎めいた共通項だけで結びつきます。

この異質な始まりは、物語全体に漂う不穏な空気と、登場人物たちが抱える心の闇を象徴していると言えるでしょう。

書評サイトなどのレビューを参照すると、多くの読者がこの「契約結婚」という設定に強い興味とある種の戸惑いを覚えていることがわかります。

それは、彼らの関係が愛情に基づかない仮初めのものなのか、それとも互いの孤独を埋め合わせ、トラウマを癒やすための新たな絆となり得るのか、予測がつかないからです。

この契約によって始まった共同生活は、他人との深い関わりを避けてきた啓太にとって、人間関係の温かさと複雑さを再認識する機会となります。

同時に、千草にとってもこの結婚は、彼女自身の過去や目的に深く関わる重要な意味を持っていることが徐々に示唆されていきます。

この「契約結婚」は、単なる物語の導入に留まらず、二人の関係性の変化や、愛と幸せの探求というテーマの根幹を成す重要な要素です。

作品に込められた「幸せとは何か」という根源的な問い

『引きこもりの弟だった』は、その衝撃的な展開や登場人物たちの心の闇を描きながらも、一貫して「幸せとは何か」という根源的かつ普遍的な問いを読者に投げかけ続けます。

あらすじの段階から「ラスト、読む人に【幸せとは何か】を問いかける」と明言されている通り、このテーマは作品の核心を貫いています。

登場人物たちはそれぞれに異なる過去を持ち、異なる価値観の中で「幸せ」を模索しますが、その道のりは決して平坦ではありません。

「幸せとは何か。愛とは何か。この話は、それらを消去法で教えてくれます」

といった、作品を通じて「幸せ」の定義を深く考えさせられた。という読者の声も寄せられています。

ひきこもりの兄・弘樹にとっての幸せ、トラウマを抱える啓太にとっての幸せ、そして謎多き千草が求める幸せ。

それぞれの「幸せ」の形は異なり、時には互いに衝突し、読者に一般的な幸福観とは何かを改めて考えさせます。

この物語は、単純なハッピーエンドや分かりやすい答えを提示するのではなく、「幸せ」の多様性と複雑性、そしてそれを見つけ出すことの困難さを描き出すことで、読者自身の人生観に揺さぶりをかけるのです。

現代社会における孤独と、人との繋がりの意味

現代社会は、物質的な豊かさや情報へのアクセスの容易さとは裏腹に、多くの人々が「孤独」を感じやすい時代とも言われています。

『引きこもりの弟だった』は、まさにそうした現代社会の側面を鋭く切り取り、登場人物たちが抱える様々な形の孤独を描き出しています。

主人公・啓太の家族からの疎外感や他者への不信感、兄・弘樹の社会からの完全な孤立、そしてヒロイン・千草が内に秘める孤独。

これらの描写は、読者に自身の経験や周囲の状況を重ね合わせさせ、強い共感を呼び起こします。

「一人で生きていく事を選ぶ人の増えた時代を考えさせられる一冊」

「独りぼっちは寂しいが、誰かと生きたい、という自分の欲求は我儘であり他人を害するのではないか…という不安を刻み込まれた人間のジレンマ」

といった、現代的な孤独と人との繋がりの希求に関するレビューも散見されます。

本作は、孤独の痛みを描くだけでなく、そんな中で見出される「人との繋がり」の脆さ、そしてそのかけがえのなさを浮き彫りにします。

啓太と千草の出会いは、孤独な魂同士が予期せぬ形で繋がりを持つ可能性を示唆しますが、その繋がりが真の救済となるのか、それとも新たな試練となるのか。

この問いを通じて、作品は現代における人間関係のあり方そのものを見つめ直すきっかけを読者に提供します。

衝撃のラストシーン!その解釈と作品全体のテーマ

『引きこもりの弟だった』を語る上で避けて通れないのが、読者に強烈な印象を残す衝撃的なラストシーンです。

多くのレビューで、

「こういう締めくくり方は想像してなかった」

「最後の数ページの展開は…唖然とさせられた」

と評されるように、その結末は決して穏やかなものではなく、読者の心に大きな波紋を投げかけます。

ネタバレを避けるため詳細な言及は控えますが、このラストシーンは、それまでの物語で積み重ねられてきた伏線や登場人物たちの感情が一つの形となって結実する、まさに本作のクライマックスと言えるでしょう。

この結末をどのように解釈するかは、読者一人ひとりに委ねられています。

ある読者はそこに救いを見出すかもしれませんし、またある読者はやるせない無力感や割り切れない思いを抱くかもしれません。

「最後は「これ以外無いか」と納得させられた」

という意見もあれば、

「え、なんで離婚したの……!とショックを受け、そのまま六年後へ。結婚して子どもも生まれたんだ、よかった……。しかしちょっと複雑」

といった読者の困惑の声も見られます。

重要なのは、このラストシーンが作品全体のテーマである「愛とは何か」「幸せとは何か」という問いを、より一層深く、そして鋭く読者に突きつける役割を果たしているということです。

その解釈を通じて、読者は物語の余韻と共に、自身の価値観と向き合うことになるのです。

『引きこもりの弟だった』はバッドエンドかハッピーエンドか?

物語の結末を受けて、多くの読者が自問するのは、

「この物語は、果たしてバッドエンドだったのか、それともハッピーエンドだったのか」

という問いでしょう。

『引きこもりの弟だった』のラストは、単純な幸・不幸の二元論では割り切れない、複雑な余韻を残します。

登場人物たちが最終的に辿り着いた場所は、一般的な意味での「幸せな結末」とは異なるかもしれません。

しかし、彼らが経験した苦悩や葛藤、そしてそこから得た微かな変化や気づきを考慮すると、一概にバッドエンドと断じることもまた難しいのです。

「読む人によってはハッピーエンドなのかバッドエンドなのか分からないと思う。けれど少なくとも自分は柔らかい幸せに包まれた終わり方だと思った」

という感想もあれば、

「個人的にはバッドエンドで終わる方が個人的にはよかったです」

と、よりシビアな結末を望む読者の声も見受けられます。

この作品が提示するのは、理想的な幸福ではなく、現実の厳しさの中で見出される、それぞれのキャラクターにとっての「最善の形」なのかもしれません。

彼らが掴んだものが、たとえ不完全であったとしても、そこに確かな「生」の実感と、未来への一歩が含まれているのであれば、それはある種のハッピーエンドと呼べるのではないでしょうか。

最終的な判断は、読者一人ひとりの心の中に委ねられています。

引きこもりの弟だった あらすじ 感想 まとめ

ここまで、ライトノベル『引きこもりの弟だった』が持つ心を抉るような物語の吸引力。トラウマを抱える登場人物たちの心の叫びと複雑な関係性。

そして、読者の間に広がる共感と多様な反響について、あらすじや感想を交えながら深掘りしてきました。

本作は、雪の日の運命的な出会いから始まる衝撃的な展開と、ひきこもりや家族問題といった重いテーマを扱いながらも、

「幸せとは何か」

「愛とは何か」

という根源的な問いを読者に投げかける、非常に考えさせられる物語です。

読者の感想に見られる「刺さる」「苦しい」といった言葉は、本作が持つリアリティと、登場人物たちの生々しい感情描写の賜物と言えるでしょう。

しかし、その痛みを伴う読書体験の先に、多くの読者が、

「それでも読む価値がある」

「深く心に残る」

と感じるだけの強いメッセージ性と文学的な深みがあることも、本記事を通じてお伝えできたかと思います。

衝撃的なラストシーンの解釈は様々ですが、それもまた本作が持つ魅力の一つです。

『引きこもりの弟だった』は、あなたの心に忘れがたい問いと感情の波紋を投げかけるでしょう。

この物語の持つ独特の世界観や、登場人物たちの心の機微に触れてみたいと感じたなら、ぜひ、あなた自身の目で確かめてみてください。

💬「どっちがお得?悩んだらこの2択!」

ラノベ殿堂が厳選、“あなたに最適”なストア診断!

💡 【熱心な作品ファン層】

KADOKAWA直営!限定書き下ろしSSなど特典の扱いが豊富

[BOOK☆WALKER公式サイトはこちら]

💡 【ライトな読者層】

キャッシュレス払いで常にお得な還元あり

[eBookJapan公式サイトはこちら]