※本ページにはプロモーションが含まれています

\作品の魅力ガイド/

〈この作品を一言で表すと〉

R18(倫理観崩壊)指定。読後の精神は保証しない。

〈こんな人におすすめ〉

〈この作品が投げかける「問い」〉

自分の信じる“正義”に迷いがない人ほど、この物語を読むことで、その価値観が根底から覆される恐怖と向き合うことになるかもしれません。

幸福の絶頂。愛する恋人へのプロポーズが成功した、その瞬間――世界は音を立てて崩れ落ちた。

彼の全ては奪われ、残されたのは、犯人たちへの燃え盛る復讐心だけ。

もしあなたが、これを”悲劇の主人公が正義を成す物語”だと思ったのなら、あまりにも無防備すぎます。

なぜなら、その“同情”こそが、あなたを本当の地獄へといざなう、作者の仕掛けた巧妙な罠なのですから。

『たったひとつの、ねがい。』は、ただの復讐譚ではありません。

これは、読者の倫理観そのものを弄び、あなたの信じる正義を踏みにじる、文学の形をした悪夢です。

無垢な表紙で読者をおびき寄せ、巧みな文章で同情を誘い、その純粋な気持ちを踏み台にして、奈落の底へ突き落とす。

巷で囁かれる「トラウマ」「胸糞」といった言葉は、この周到な罠にハマった者たちの悲鳴に他なりません。

この記事では、その悪夢のあらすじと、隠された狂気の深淵を、ネタバレなしでご案内します。

この記事は、あなたにとっての「最後の警告」です。

この警告を読み終えてもなお、あなたは物語の扉を開けますか?

それとも、賢明に引き返しますか?――決めるのは、あなたです。

▼まずはこちらから試し読み▼

・KADOKAWA直営!限定書き下ろしSSなど特典の扱いが豊富(熱心なラノベファンに)

→ [BOOK☆WALKERで読む]

・【初回限定】驚異の”大型割引”クーポンをGET!(初めて利用する方へ)

→ [DMMブックスで読む]

【閲覧注意】『たったひとつの、ねがい。』を読む前に知るべき“覚悟”とあらすじ

この物語を手に取る前に、知っておいてほしいことがあります。

可愛らしいイラストの表紙や、切なさを感じさせるタイトル。

しかし、そのイメージだけで読み始めると、あなたの心は取り返しのつかないほどの衝撃を受けるかもしれません。

この章ではまず、本作に挑むために必要な「3つの覚悟」を具体的にお伝えします。

なぜ「表紙詐欺」と言われるのか、どんな耐性が必要なのか。

その上で、多くの読者を惹きつけてやまない、この作品だけが持つ強烈な魅力の正体に迫ります。

まずは公式あらすじを確認 – 幸せな日常から絶望への急転直下

『たったひとつの、ねがい。』がどのような物語なのか。

まずは、その出発点となる公式のあらすじから見ていきましょう。

彼女と知り合ったのは学生時代だった。互いに心を通わせてる、そのことすらも確認しなくても分かる日々。そして今日。俺は思い切って結婚を彼女に持ち出してみた。

下手に出て、お伺いしてみる。恐る恐る顔を上げて反応を確かめると、非常に希少なものが拝めた。

彼女がにたにたと、ともすれば意地悪く見えるほどにやついている。つまり、良いよ、ということ?やったぁ……と、思ったその瞬間。

あんな、あんなことが起こるなんて。それから、俺のもう一つの人生は始まった。

一見すると、これは長年連れ添った恋人との幸せな未来を描く、純粋な恋愛物語の一場面に見えます。

結婚の承諾を得て、幸福の絶頂にいる主人公。

読者の誰もが、このまま二人の温かい日常が続くと信じて疑わないでしょう。

しかし、物語はこの直後に読者の想像を絶する形で反転します。

あらすじの最後の一文「あんな、あんなことが起こるなんて」が示す通り、この幸福な時間は、あまりにも唐突に、そして暴力的に終わりを告げるのです。

この穏やかな日常から絶望の淵への「急転直下」。

これこそが、全ての始まりであり、読者がこの物語の世界で最初に受ける衝撃です。

この出来事を境に、物語は単なる恋愛譚から、歪んだ執着と狂気が渦巻く、予測不可能な領域へと足を踏み入れていきます。

覚悟①:これは「表紙詐欺」です。可愛いイラストに騙されないで

本作を語る上で、避けては通れないキーワードが「表紙詐欺」です。

イラストレーター・のん氏による透明感のあるタッチで描かれた、儚げで可愛らしい少女のイラスト。

この表紙だけを見れば、多くの読者が切ない恋愛物語や、青春の物語を想像するはずです。

実際に、多くのレビューで、

「完全に純粋な恋愛ものだと思って読んだため、衝撃が強い」

「表紙とタイトルに騙された」

といった趣旨の声が上がっており、この第一印象とのギャップに驚愕した読者は少なくありません。

しかし、このギャップは単なる作者の悪戯や、読者を驚かせるためだけの仕掛けではないのです。

むしろ、この「表紙詐欺」こそが、読者の先入観や思い込みを利用して物語の深みへと引きずり込む、計算され尽くした壮大な罠の入り口と言えます。

作者は、私たちが無意識に抱く「可愛らしいイラストの物語は、きっと心温まる優しい話だろう」という期待を意図的に作り出し、それを物語の序盤で容赦なく裏切ります。

この裏切りによって生まれる強烈な衝撃と混乱こそが、読者を物語に釘付けにするのです。

したがって、『たったひとつの、ねがい。』を正しく味わうためには、まずその可愛らしい表紙のイメージを一度リセットし、

「これから読むのは、全く予測のできない物語なのだ」

と認識することが、必要不可欠な心構えとなります。

覚悟②:精神的にくる「グロ・鬱展開」への耐性はありますか?

『たったひとつの、ねがい。』が「人を選ぶ」と言われる最大の理由。

それは、物語の中核をなす、非常にハードで精神的に負荷のかかる描写の存在です。

本作を読むにあたっては、この点に対する相応の覚悟と耐性が求められます。

具体的にどのような描写があるかをここで詳述することは避けますが、物語の中では、生命の尊厳が根底から揺さぶられるような出来事や、一般的な倫理観では到底受け入れがたい状況が、容赦なく描かれます。

特に、物語のテーマに深く関わる「食」に関するシークエンスは、多くの読者に強烈な印象、あるいは生理的な嫌悪感を植え付けました。

読者の感想の中にも、

「グロくて斜め読みになってしまった」

「導入部分の描写で読むのをやめようかと思った」

という声が見られる通り、こうした表現が苦手な方にとっては、読み進めること自体が苦痛になる可能性があります。

しかし、強調しておきたいのは、これらのショッキングな描写は、決して単なる悪趣味や、いたずらに読者の感情を煽るためにあるのではないということです。

それらは、主人公が抱く常軌を逸した執着心の根源を描き、物語の根幹をなす「異常性」を際立たせるために必要不可欠な要素として、機能しています。

この過酷な描写と向き合えるかどうかが、本作を評価する上での一つの分水嶺となるでしょう。

覚悟③:「救い」や「ハッピーエンド」を一切求めてはいけません

もしあなたが物語に、登場人物の成長による感動や、困難を乗り越えた末の「救い」、そして心温まる「ハッピーエンド」を期待するタイプの読者であるなら、残念ながら『たったひとつの、ねがい。』はあなたのための本ではありません。

この物語には、読者が期待するようなカタルシスは一切用意されていないのです。

物語は終始、陰鬱で虚無的な空気に支配されています。

読了後には、爽快感や感動とは程遠い、ずっしりと重い「後味の悪さ」が心に残ることでしょう。

実際に多くの読者が、

「誰も救われない作品」

「読後感が悪すぎて、すごいという感覚が一切浮かんでこなかった」

といった感想を抱いています。

主人公の復讐が果たされたとしても、そこに達成感はなく、新たな絶望が生まれるだけ。

登場人物の誰一人として、幸福な結末を迎えることはありません。

しかし、この徹底した「救いのなさ」こそが、本作の純度を高めている要因でもあります。

作者は、安易な希望やご都合主義的な展開を完全に排除し、「純粋な悪意」や「報われない執着」がもたらす結末を、ただひたすらに、誠実に描き切っています。

この物語は、読者に感動や教訓を与えるのではなく、人間の心の奥底に潜む暗い衝動や、世界の非情さを突きつける文学作品です。

その冷徹なまでの作劇を受け入れる覚悟が、読者には求められます。

それでも読みたくなる!本作が放つ強烈な魅力と中毒性とは

ここまで、本作を読む上での「覚悟」について繰り返しお伝えしてきました。

「表紙詐欺」「グロ・鬱展開」「救いのなさ」

これほどの注意点を並べられると、かえって「なぜ、それでもこの作品は多くの読者を惹きつけるのか?」と疑問に思うかもしれません。

その魅力の核心は、お約束や予定調和を一切排した、予測不可能な物語がもたらす純粋なスリルにあります。

読者の予想や期待は、良い意味でも悪い意味でも、ことごとく裏切られます。

次に何が起こるのか、この狂気的な物語がどこへ向かっていくのか、全く見当がつかないのです。

この「先が読めない」という強烈な好奇心と緊張感が、一度読み始めるとページをめくる手を止めさせなくします。

多くの読者が、

「グロいのに一気に読んでしまった」

「展開が気になって仕方がない」

と語るように、物語には抗いがたい中毒性が存在します。

それはまるで、安全な場所からジェットコースターを眺めるのではなく、自ら乗り込んで、その速度と落差に悲鳴を上げながらも興奮を覚える感覚に近いかもしれません。

本作が提供するのは、平凡な日常では決して味わうことのできない、危険で、倫理観を揺さぶられるような、倒錯的なエンターテインメントです。

平凡な物語に飽きた読者にとって、この強烈な刺激は、唯一無二の魅力として映るのです。

主要登場人物紹介:彼らの“ねがい”は純粋か、それとも狂気か

『たったひとつの、ねがい。』を動かすのは、それぞれの歪んだ「ねがい」を抱えた登場人物たちです。

ここでは、物語の中心となる人物を、ネタバレを避けつつ紹介します。

- 主人公(拓也/タクヤ)

物語の語り手。愛する恋人・陽子を目の前で奪われ、その犯人たちへの復讐に人生のすべてを捧げることを誓います。悲劇の主人公として、読者の同情を誘うかのように見えますが、その行動の裏には、常人には理解しがたいほどの純粋で、底なしの執着が隠されています。彼の抱く「ねがい」は、果たして正義なのでしょうか。 - 東雲 陽子(しののめ ようこ)

主人公の恋人であり、物語が始まるきっかけとなる女性。主人公との幸せな未来を夢見ていた、ごく普通の心優しい少女です。しかし、彼女の存在そのものが、この物語における最大の悲劇の象徴となっていきます。 - 復讐の対象となる人物たち

主人公の視点からは、許されざる罪を犯した絶対的な「悪」として描かれます。しかし、物語を客観的に見ると、彼らにもまた守るべき家族や、それぞれの人生があったことが示唆されます。一方的な断罪では計れない、物語の多面性を生み出す存在です。

本作では、登場人物たちの抱く「たったひとつの、ねがい」が、それぞれの視点から見れば極めて純粋なものであるにもかかわらず、他者と交錯した瞬間に、どうしようもない狂気と悲劇へと変貌していく様が描かれます。

なぜ天才的と言われる?『たったひとつの、ねがい。』の構造的な面白さ(ネタバレなし)

続いて、本作がただの「後味の悪い物語」で終わらず、一部の読者から天才的とまで評される理由。すなわち物語の『構造』そのものについて見ていきましょう。

巧みな叙述トリックによって読者の認識を根底から覆し、抱いていた同情が嫌悪へと変わる…。

そんな唯一無二の読書体験こそが、本作の真価です。

この章ではネタバレを避けつつ、本作が持つ構造的な面白さの核心に迫ります。

読者を翻弄するテクニックや、軽快な文体と重い内容が生む異常なギャップなど、その魅力の正体を解き明かしていきます。

見どころ①:読者を翻弄する「叙述トリック」という名の快感

『たったひとつの、ねがい。』が多くの読者に強烈な印象を残し、「天才的」とまで評される最大の理由は、巧みに仕掛けられた「叙述トリック」にあります。

叙述トリックとは、文章の特性を活かして読者の思い込みや先入観を誘い、物語の最後に真相を明かすことで衝撃を与えるミステリの手法の一つです。

本作におけるトリックは、特に巧妙かつ悪質(もちろん、これは褒め言葉です)。

物語の根幹である「語り手は一体誰なのか?」という信頼そのものを、根底から裏切る構造になっています。

読者はごく自然に、悲劇に見舞われた主人公に同情し、彼の視点から物語を追いかけますが、作者はその視点自体に巧妙な罠を仕掛けているのです。

多くのレビューで、

「叙述トリックに完全に騙された」

「まさかそう来るとは思わなかった」

といった驚きの声が上がっていることからも、その完成度の高さがうかがえます。

勘の良い読者であれば、物語の途中でいくつかの違和感に気づくかもしれません。

しかし、その違和感の正体が、自らの認識を180度転換させるほどの大掛かりな仕掛けであることを見抜くのは、容易ではないでしょう。

天才的とまで評される見事な叙述トリックがあるからこそ、本作は単なる過激な描写が連続する物語ではなく、知的な興奮と「騙される快感」を味わえる、一級品のミステリとして成立しています。

見どころ②:同情が嫌悪に変わる【感情の反転】という読書体験

『たったひとつの、ねがい。』がもたらす読書体験の中で、最も特異で忘れがたいのが、この「感情の反転」です。

物語の序盤、読者は悲劇的な事件によって恋人を奪われた主人公に感情移入し、彼の復讐行を固唾をのんで見守り、心のどこかで応援してしまうように巧みに誘導されます。

彼の行動がいかに常軌を逸していても、「それほどの悲劇を経験したのだから仕方ない」と、読者は自らを納得させてしまうのです。

しかし、物語が進み、散りばめられた伏線が少しずつその姿を現し始めると、読者が抱いていた主人公への同情は、徐々に「違和感」へと形を変えていきます。

「彼の行動は本当に、恋人のためなのだろうか?」

そんな疑念が芽生え始めたとき、物語は読者の感情を突き放す、決定的な「真相」を提示します。

この、信じていた主人公の正義が根底から覆され、同情が強烈な嫌悪感へと変わる瞬間こそ、本作の忘れがたいトラウマであり、同時に最大の魅力なのです。

多くの読者が、

「あんな奴を応援していた自分が許せない」

「同情していた自分に吐き気がした」

という趣旨の感想を残していることからも、この感情の反転がいかに強烈な体験であるかが分かります。

このジェットコースターのような感情の揺さぶりは、他の作品では決して味わうことのできない、本作ならではの醍醐味と言えるでしょう。

見どころ③:ラノベ文体の軽快さと、内容の重さの異常なギャップ

本作の独特な読後感を形成しているもう一つの重要な要素が、その文体です。

物語は基本的に、主人公の一人称視点で語られる、ライトノベル特有のリズミカルで読みやすい文章で進んでいきます。

時にはコミカルな表現や、軽薄とさえ思えるような独白も交えられ、凄惨な出来事の合間に奇妙な安らぎすら感じさせます。

しかし、その軽快な文体で描かれる内容は、これまで述べてきた通り、目を覆いたくなるほど重く、残酷です。

この「文体の軽やかさ」と「内容の陰惨さ」の異常なまでのギャップが、読者の心に言いようのない不協和音を生み出し、独特の居心地の悪さを感じさせるのです。

ある読者はこの文体を「ラノベ臭い」と評し、また別の読者は「この軽さが逆に恐怖を増幅させる」と分析します。

このギャップは、まさに評価の分かれ目となるポイントの一つと言えるでしょう。

このアンバランスな表現は、単に奇をてらったものではありません。

物語の非現実的な側面や、主人公の感情の欠落、そして彼の持つ異常性を際立たせるための、計算され尽くした効果的な演出なのです。

まるで悪夢の中で、楽しげな音楽が流れているかのような、歪んだ感覚。

それこそが、作者・入間人間が作り出した、この物語が持つ特異な空気感の正体です。

物語の真のテーマ「食い物の恨み」が意味するもの

『たったひとつの、ねがい。』は、表面的には恋人を奪われた男の「復讐譚」として進行します。

しかし、物語を最後まで読み解いたとき、その根底に流れる、より本質的でドロリとしたテーマが姿を現します。

それは、古くから言い伝えられる言葉、「食い物の恨みは恐ろしい」という一言に集約されます。

ここで言う「食」とは、単に生命維持のための食事行為を指すのではありません。

他者の存在や人生、尊厳、そして未来そのものを、自己の歪んだ欲望を満たすために「消費」するという、より広範で哲学的な意味合いを持っています。

物語における「カニバリズム」というショッキングな要素も、この抽象的なテーマを、読者に最も分かりやすく、そして衝撃的に伝えるための装置として機能しているのです。

物語の終盤、読者は主人公の行動原理が、愛する人を失った悲しみといった高尚な感情ではなく、極めて原始的で、どこまでも自己中心的な「欲望」の発露であったことを知ります。

多くの読者が、

「『俺が食おうと、思っていたのに』の一文に鳥肌が立った」

と語るように、この真相が明らかになる瞬間、物語の全ての意味合いが反転します。

ありきたりな復讐譚では終わらない、本作の強烈なオリジナリティは、この根源的なテーマ設定にこそあるのです。

あなたは気づけるか?作者・入間人間が仕掛けた巧妙な言葉の罠

作者・入間人間は、物語の構造だけでなく、文章の細部に至るまで、読者を巧みに騙すための「言葉の罠」を張り巡らせています。

注意深く読み進めなければ、その存在にすら気づかずに物語を終えてしまうかもしれません。

最も象徴的なのが、主人公の名前の表記です。

物語の章によって、主人公の名前が「拓也」という漢字で表記されたり、「タクヤ」とカタカナで表記されたりします。

多くの読者は、文体の揺れやデザイン上の都合と捉え、これを気にも留めないでしょう。

しかし、この些細な表記の違いこそが、本作最大の叙述トリックの根幹をなす、極めて重要な伏線なのです。

その他にも、プロローグで交わされる何気ない食事の好みの会話、登場人物たちの行動における小さな矛盾、一見すると意味が分からないセリフなど、読み返してみると、

「あれは伏線だったのか」

と膝を打つような仕掛けが、物語の随所に隠されています。

ある読者は、「読み返して初めて細かな齟齬に気づき、作者の掌の上で踊らされていたことを知った」と語ります。

本作は一度読んで騙されるだけでなく、二度、三度と読み返すことで、新たに張り巡らされた罠を発見し、その巧妙さに感嘆できる、非常に「再読性の高い」作品でもあります。

作者との知恵比べを楽しみながら読むことも、本作の醍醐味の一つです。

【ネタバレ解禁】物語の真相と伏線を完全解説!世界の全てがひっくり返る

ここから先は、物語の核心に触れるネタバレを解禁します。

読了済みの人、あるいは結末を知る覚悟ができた人のみ、読み進めてください。

あなたが物語を読んで感じた、数々の違和感。

その全ての点が、ここで一本の線として繋がります。

主人公の本当の正体、そして読者の倫理観を根底から覆す、あまりにも純粋で、あまりにも狂気的な犯行動機とは。

この物語の真の姿を、ここで明らかにします。

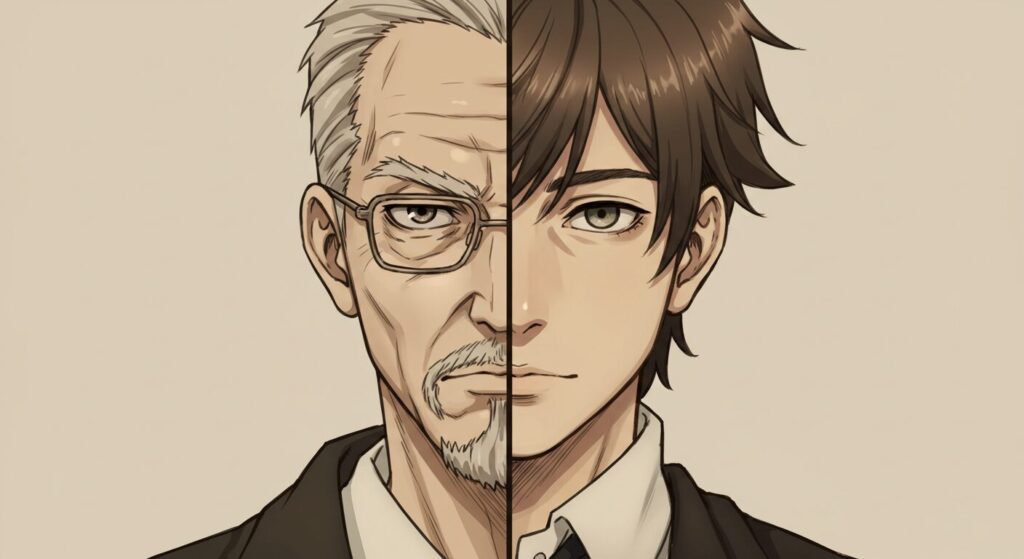

全読者が騙された!主人公「拓也/タクヤ」の正体を暴く

『たったひとつの、ねがい。』に仕掛けられた叙述トリック。

その核心は、物語の根幹である「語り手=主人公」という、読者が無条件に信頼している前提そのものを覆す点にあります。

結論から言えば、プロローグで登場する青年「拓也」と、第一章以降で物語を語る「タクヤ」は、全くの別人です。

まず、プロローグの語り手である「拓也」は、恋人の陽子とともに悲劇的な事件に巻き込まれる、いわば被害者側の人物です。

読者は、この心優しき青年が、絶望的な状況から立ち上がり復讐を誓ったのだと、ごく自然に信じ込みます。

しかし、第一章から物語の語り手は、カタカナ表記の「タクヤ」へと巧妙にすり替わっています。

このタクヤこそが、プロローグで車椅子に乗って現れた老人であり、陽子を襲った張本人。

そして、物語の真の「復讐者」なのです。

つまり、読者が同情し、その復讐行に感情移入していた主人公の正体は、悲劇の被害者ではなく、全ての元凶である「加害者」だった、ということになります。

多くの読者が、

「まさか別人だとは思わなかった」

「こんなやつを今まで応援していたのかとショックを受けた」

と語るように、この真相が明らかになる瞬間の衝撃は計り知れません。

作者は、読者が抱くであろう「主人公への共感」という心理を巧みに利用し、物語の最終盤で、その信頼関係を木っ端微塵に破壊するのです。

この大胆かつ悪意に満ちた(もちろん、これは賛辞です)手法こそが、本作を唯一無二の存在たらしめているのです。

衝撃の動機:「俺が食おうと、思っていたのに」の本当の意味

主人公の正体が明らかになったとき、読者は次なる疑問に直面します。

「では、タクヤの復讐の動機は、一体何だったのか?」と。

彼が人生のすべてを捧げた復讐劇。その原動力は、恋人を奪われたことへの義憤や愛情といった、人間的な感情ではありませんでした。

彼の真の動機は、物語の終盤で明かされる、たった一言に集約されています。

俺が食おうと、思っていたのに

この一文こそが、物語の全てを反転させる、最も恐ろしい真相です。

つまり、タクヤは元々、恋人・陽子を「愛する対象」としてではなく、自らの異常な欲望を満たすための「食料」として見ていたのです。

彼の復讐とは、神聖な愛を踏みにじられたことへの怒りではなく、自分が食べるはずだった「獲物」を他人に横取りされたことに対する、極めて自己中心的で、原始的な「食い物の恨み」に他なりませんでした。

この動機の矮小さと異常性こそが、読者が抱いていた同情や共感を根底から覆し、物語を単なる復讐譚から、人間の狂気を描くサイコホラーへと変貌させるのです。

「悲劇の復讐者」だと思っていた人物が、実は誰よりも醜悪な欲望を抱えた怪物だった。

この落差こそが、読者の倫理観を激しく揺さぶり、忘れがたいほどの強烈な後味の悪さを残すのです。

プロローグの違和感は全て伏線だった!回収ポイント総まとめ

『たったひとつの、ねがい。』の叙述トリックは、決して唐突に提示されるわけではありません。

真相を知った上で物語を読み返すと、初読の際には気にも留めなかったであろう数々の「違和感」が、実は巧妙に配置された伏線であったことに気づき、戦慄を覚えるはずです。

ここでは、代表的な伏線と、その回収ポイントをいくつか紹介します。

これらの伏線は、初読の段階では「少し気になる」程度の小さなノイズとして、読者の意識を通り過ぎていきます。

しかし、それら全てが意図的に配置された罠であり、最終的に一本の恐ろしい線として繋がったとき、読者は作者の掌の上で踊らされていたことに気づくのです。

なぜ本作にカニバリズムが必要だったのか?その役割を考察

本作を語る上で避けて通れない、最もセンシティブなテーマが「カニバリズム(人肉嗜食)」です。

この衝撃的な要素は、物語にどのような文学的役割を果たしているのでしょうか。

まず明確にしておきたいのは、このテーマは単に読者にショックを与えるための、安易なグロテスク装置ではないということです。

これは、物語の核心を表現するために、計算され尽くした上で配置されています。

第一に、カニバリズムは、主人公タクヤの「人間性の欠如」と「常軌を逸した執着」を、最も端的かつ強烈に示すための象徴として機能しています。

人を人としてではなく、自らの欲望を満たすための「モノ」や「食料」としか見なさない彼の価値観は、この究極のタブーを通じて、読者に疑いようのない事実として突きつけられます。

第二に、このテーマは、読者の倫理観や価値観を根底から揺さぶるための問いかけとしての役割を担っています。

人間が人間を「消費」するとはどういうことか。生命の尊厳とは何か。

作者は、この過激な設定を用いることで、私たちが普段目を背けている根源的な問いを、容赦なく投げかけてくるのです。

そして何より、このカニバリズムというテーマがあるからこそ、主人公タクヤの真の動機である「食い物の恨み」が、文字通り究極的な意味を帯びることになります。

もしこの設定がなければ、彼の動機はただの小さな逆恨みにしか見えなかったでしょう。

この究極のタブーこそが、物語全体に他に類を見ないほどの説得力と、背筋も凍るような戦慄を与えているのです。

この物語に救いはないのか?誰も幸せにならない結末の解釈

物語の結末は、どこまでも非情です。長年にわたる復讐を成し遂げた主人公タクヤ。

しかし、彼(タクヤ)もまた、過去の因果によって生まれた新たな復讐者・羽澄の刃に倒れます。

憎しみが新たな憎しみを生む、救いのない復讐の連鎖。

物語は、希望の光が一切差し込むことなく、静かに幕を閉じます。

この誰も幸せにならない結末を、私たちはどう解釈すればよいのでしょうか。

一つの解釈は、全ては無意味な欲望の果てに生まれた「虚無」である、というものです。

登場人物たちの抱いた「たったひとつの、ねがい」は、誰かを幸福にすることはなく、ただ悲劇の連鎖を拡大させただけでした。

物語が描き出すのは、人間の愚かさと、その行動の不毛さそのものかもしれません。

しかし、別の視点から見れば、主人公タクヤにとっては、あれが唯一の「救い」であり「ハッピーエンド」だった、という皮肉な解釈も成り立ちます。

彼(タクヤ)は自らの歪んだ「ねがい」を成就させ、その人生の目的を完全に果たした上で、その生涯を終えました。

彼の価値観の中では、これ以上ないほど満たされた最期だったと考えることもできるのです。

この物語は、読者に明確な答えを与えません。

ただ、人間の欲望が行き着く果ての一つの形を、冷徹なまでに描き出すだけです。

そこに救いを見出すか、あるいは絶望だけを感じるか。

その判断は、物語を読み終えた、私たち一人ひとりに委ねられているのです。

もう一度読みたくなる!2周目でさらに楽しめるポイント

『たったひとつの、ねがい。』は、一度読んだだけでは、その本当の恐ろしさと面白さを味わい尽くせない作品です。

むしろ、「2周目からが本番」と語る読者が多いことからも分かるように、再読することで、その魅力は何倍にも膨れ上がります。

初読の際には、怒涛の展開と衝撃にただただ翻弄されるばかりかもしれません。

しかし、全ての真相を知った上で改めて物語を読み返すと、初めは気づかなかった無数の仕掛けや、登場人物たちのセリフの裏に隠された本当の意味が、次々と見えてきます。

例えば、以下のようなポイントに注目して再読すると、新たな発見があるはずです。

初読での「騙された!」という感情的な衝撃とは異なり、再読では、

「なるほど、こう繋がっていたのか!」

という、パズルを解き明かすような知的な快感を味わうことができます。

この作品を骨の髄まで楽しむためには、ぜひ、勇気を出して2周目の世界に足を踏み入れてみることを強くおすすめします。

/

あなたはどちら派?

ストアを選んで今すぐ試し読み!

\

✅ 【既存ファン層】

KADOKAWA公式ストア。特典(SSなど)の扱いが豊富

→ [BOOK☆WALKERでチェック]

✅ 【新規お試し層】

使わなきゃ損!初回限定の”衝撃割引”チャンス

→ [DMMブックスでチェック]

「最高の胸糞」「見事な構成」賛否両論の感想・評価レビューまとめ

ここまでは物語の構造や真相を中心に解説してきましたが、次に、この衝撃作が読者にどう受け止められているのか、そのリアルな声を見ていきましょう。

『たったひとつの、ねがい。』ほど、読者の評価が真っ二つに割れる作品は珍しいです。

「最高の胸糞小説だ」と絶賛する声もあれば、「ただただ不快だった」と顔をしかめる声もあります。

では、なぜこれほどまでに賛否両論を巻き起こすのでしょうか。

この章では、読者から寄せられた絶賛と否定、両方のリアルな感想を紐解きます。

そこから見えてくる評価の分岐点や、多くの読者が語る「後味の悪さがクセになる」理由に迫ります。

「面白い!」絶賛する読者の感想・口コミから分かる魅力

『たったひとつの、ねがい。』は、その過激な内容から多くの読者に衝撃を与えましたが、同時に「傑作だ」と絶賛する声も少なくありません。

彼らは一体、この物語のどこに強く惹かれたのでしょうか。

肯定的な感想や口コミを分析すると、本作の魅力が大きく3つのポイントに集約されていることが分かります。

一つ目は、「巧妙なプロットと叙述トリックの完成度」です。

多くの読者が「見事に騙された」「構成が上手い」と舌を巻いており、ただのショッキングな物語ではなく、緻密に計算されたミステリとしての質の高さを評価しています。

どんでん返しに驚かされるだけでなく、真相を知った後にもう一度読み返し、散りばめられた伏線を確認する作業に、知的な快感を見出しているのです。

二つ目は、「唯一無二の強烈な読書体験」です。

特に、主人公への「同情」が「嫌悪」へと変わる感情の反転は、多くの読者に忘れがたいインパクトを残しました。

「価値観が覆された」「こんな気持ちになったのは初めてだ」といった声に代表されるように、常識や倫理観を揺さぶられる体験そのものに、他では味わえない価値を感じています。

そして三つ目は、「突き抜けた狂気と、作品が持つ純度」です。

安易な救いやお涙頂戴の展開を一切排し、どこまでも純粋な狂気と執着を描き切った姿勢を評価する声も多くあります。

「ここまで突き抜けていると清々しい」

という感想は、中途半端な偽善や正義を排した、この物語だけが持つ純度の高さを的確に表現していると言えるでしょう。

「合わなかった…」否定的な読者の感想・口コミから分かる注意点

一方で、絶賛の声がある一方で、『たったひとつの、ねがい。』が「どうしても受け入れられなかった」「合わなかった」という読者がいるのもまた事実です。

作品の購入を検討する上で、こうした否定的な意見から見えてくる注意点を知っておくことは非常に重要です。

最も多い否定的な理由は、やはり「生理的な嫌悪感を伴う描写」です。

特に物語の根幹に関わる、生命の尊厳を軽んじるような過激なテーマやシチュエーションに対して、

「グロすぎて読み進められなかった」

「ただただ気持ち悪かった」

と感じる読者は少なくありません。

こればかりは個人の耐性に大きく左右されるため、少しでも不安がある場合は、無理に手を出すべきではないかもしれません。

次に挙げられるのが、「物語の展開や設定の粗さ」に対する批判です。

主人公の復讐があまりにもご都合主義的に進む点や、現実的には考えにくい超人的な行動、警察が全く機能していないように見える点などに対し、

「リアリティがなさすぎる」

「展開に無理がある」

といった指摘が見られます。

緻密なリアリティを求める読者にとっては、本作のファンタジー的な設定が、物語への没入を妨げる要因になる可能性があります。

また、「ライトノベル特有の文体」が肌に合わないという意見もあります。

軽妙で時にコミカルな一人称の語り口が、

「内容の重さと乖離していて違和感がある」

「登場人物のセリフが格好つけすぎているように感じる」

という感想も一部で見受けられました。

これらの否定的な感想は、本作が持つ強烈な個性の裏返しでもあります。

これらのポイントを事前に把握し、自分に合うかどうかを慎重に判断することが、後悔のない読書体験のためには不可欠です。

評価の分岐点はどこ?楽しめる人と楽しめない人の決定的な違い

では、なぜ『たったひとつの、ねがい。』は、これほどまでに読者の評価が「最高」と「最悪」に二極化するのでしょうか。

絶賛する読者と、本作を受け入れられなかった読者。

その決定的な違いは、いくつかの「評価の分岐点」をどのように捉えるかにあります。

この物語を楽しめるかどうかの、主な分岐点は以下の通りです。

結局のところ、物語に何を求めるかという、読者一人ひとりが持つ「読書観」そのものが、本作の評価を大きく左右するのです。

エンターテインメントに、安心感や感動、癒しを求めるのか。

それとも、常識を揺さぶられるような刺激や、知的な挑戦を求めるのか。

あなたがどちらのタイプかで、この物語が「最高の傑作」になるか「最悪の読書体験」になるかが決まると言っても、過言ではないでしょう。

SNSでバズった!みんなのリアルな反応とパワーワード集

『たったひとつの、ねがい。』は、書評サイトだけでなく、X(旧Twitter)をはじめとするSNSの世界でも、大きな話題を呼びました。

読了したユーザーたちが、その衝撃を誰かに伝えずにはいられない、という衝動に駆られた結果です。

SNSでの口コミの特徴は、限られた文字数の中で、いかにネタバレを避けつつ作品の衝撃を伝えるか、という点にあります。

その過程で、本作の異様さを的確に表現する、数々の「パワーワード」が生まれ、拡散されていきました。

例えば、以下のような言葉が、SNSでは頻繁に見受けられます。

これらのパワーワードは、単にキャッチーなだけでなく、読者が抱いた複雑な感情や、作品の本質的な部分を見事に捉えています。

SNS上でこうした言葉がバズったことが、本作を「知る人ぞ知る問題作」のポジションから、より多くの読書家の元へと届けた大きな要因の一つであることは、間違いないでしょう。

この後味の悪さがクセになる?中毒者が続出する理由を分析

「胸糞が悪い」「救いがない」「二度と読みたくない」

そう評される一方で、なぜか本作に魅了され、「中毒になる」読者が後を絶ちません。

この一見矛盾した現象は、一体なぜ起こるのでしょうか。

その理由は、本作が提供する「後味の悪さ」が、単なる不快感ではなく、特殊な快感を伴うものだからです。

一つ目の理由は、日常では決して味わえない「強烈な感情の揺さぶり」にあります。

多くの人は、普段の生活では道徳や倫理観に沿って生きています。

しかし、フィクションという安全な世界の中では、そうしたタガが外れた狂気の世界を覗き見たい、という倒錯的な欲求を抱くことがあります。

本作は、その危険な好奇心を、これ以上ないほど満たしてくれるのです。

二つ目の理由は、「知的な満足感」です。

前述の通り、本作は非常に巧妙なミステリ構造を持っています。

張り巡らされた伏線に気づき、作者の仕掛けたトリックを解き明かすプロセスは、難解なパズルを解くような知的な快感をもたらします。

この「してやられた!」という感覚が、物語の持つ後味の悪さを上回り、一種の達成感へと繋がるのです。

ある読者は、この感覚を、

「胃の腑を掻き回されるような不愉快さ。でも、それがご褒美」

とまで表現しています。

平凡な物語に飽き、より強く、より知的な刺激を求める読書家にとって、この悪夢のような読後感は、最高のスパイスであり、忘れがたい魅力として心に刻まれるのでしょう。

もっと入間人間ワールドへ!関連作品とおすすめ鬱小説ガイド

本作の評価の多様性を理解した上で、さらに深くこの作品世界を楽しみたい方のために、最後の章では、さらなる深みへと誘う読書ガイドをお届けします。

この独特な世界観を生み出した作者・入間人間とは、一体どんな作家なのか。

そして、本作と並び称される代表作『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』との違いは何か。

ここでは、作者の魅力に迫るとともに、本作が心に刺さったあなたにこそ読んでほしい、次なる一冊を提案します。

著者・入間人間先生のプロフィールと独特な作風

この常軌を逸した物語を生み出したのは、一体どのような作家なのでしょうか。

作者は、ライトノベル界で唯一無二の存在感を放つ、入間人間(いるま ひとま)先生です。

2007年に『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』で第13回電撃小説大賞に入選し、デビュー。以来、電撃文庫を主な舞台に、精力的に作品を発表し続けています。

入間人間先生の最大の特徴は、その作風が持つ極端な二面性にあります。

『電波女と青春男』に代表される、軽快な会話劇で綴られる少し不思議な青春ラブコメディ。

これらはファンの間で親しみを込めて「白いるま」と呼ばれています。

その一方で、デビュー作『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』や、本作『たったひとつの、ねがい。』のように、人間の狂気や世界の不条理、歪んだ愛情を、容赦のない筆致で描くダークでシリアスな作品群も存在します。

これらがいわゆる「黒いるま」です。

多くの読者が、

「いつもの入間人間だから油断していたら、とんでもない方向に話が進んだ」

と語るように、ファンでさえ彼の作品を読むときには常に「次は白か、黒か」という緊張感を強いられます。

しかし、どちらの作風にも共通しているのは、独特のリズム感を持つ会話文、奇妙で癖になる言葉遊び、そして読者の予想を裏切る巧みな物語構造です。

この予測不可能性こそが、入間人間ワールドの最大の魅力であり、多くの熱狂的なファンを生み出し続けている理由なのです。

『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』との比較:どっちが鬱?

『たったひとつの、ねがい。』を読んで入間人間先生の「黒い」作風に衝撃を受けた方が、次によく比較対象として挙げるのが、デビュー作にして代表作でもある『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』(通称:みーまー)です。

両作品は、「信頼できない語り手」「登場人物たちの抱える狂気」「読者の倫理観を揺さぶる残酷な展開」といった点で、多くの共通点を持っています。

実際に読者からも、

「みーまーで似たテーマがあったのを思い出した」

「後味の悪さはみーまー以来だ」

といった声が聞かれ、ファンの間ではしばしばセットで語られます。

では、多くの人が気になる「どっちが鬱なのか?」という問いですが、これに対する明確な答えはありません。

なぜなら、両者が読者にもたらす「鬱」の質が、根本的に異なるからです。

どちらの作品がより心に残るか、あるいはダメージが大きいかは、読者の好みや精神性によって大きく左右されるでしょう。

もしあなたが『たったひとつの、ねがい。』の衝撃に耐えられたのであれば、『みーまー』の世界に足を踏み入れることで、入間人間ワールドのさらなる深淵を覗くことができるはずです。

本作が好きなあなたに叩きつけたい「後味の悪い名作」3選

『たったひとつの、ねがい。』を読了し、その「後味の悪さ」や「騙される快感」に魅了されてしまったあなたへ。

その衝撃的な読書体験は、決してこの一冊だけのものではありません。

ここでは、本作が心に深く突き刺さったあなたにこそ読んでほしい、選りすぐりの「後味の悪い名作」を3作品紹介します。

- 我孫子武丸『殺戮にいたる病』

叙述トリックミステリの歴史に燦然と輝く、伝説的な問題作です。猟奇的な連続殺人の過程が克明に描かれる前半と、ラスト数ページで世界の全てが反転する衝撃の結末。主人公の異常な心理と、巧みな叙述トリックの融合という点で、本作との共通点は非常に多いです。読者の倫理観を試すような読後感は、本作のファンなら間違いなく楽しめるでしょう。 - 乾くるみ『イニシエーション・ラブ』

「必ず二回読みたくなる」というキャッチコピーで社会現象にもなった、叙述トリックミステリの金字塔。一見すると、甘酸っぱい青春恋愛小説ですが、最後の2行で物語の全てが覆されます。本作のような過激な描写はありませんが、「騙される快感」という点においては、最高の体験を約束してくれます。 - 乙一『ZOO』

「黒い乙一」の真骨頂とも言える、残酷で切ない物語を集めた短編集です。特に、監禁された姉弟の脱出劇を描く『SEVEN ROOMS』は、その救いのない結末と、その中に垣間見える一瞬の美しさで、多くの読者にトラウマを植え付けました。希望と絶望が表裏一体となった世界観は、入間人間作品のファンにも通じるものがあります。

これらの作品は、いずれもあなたに安らぎを与えてはくれません。

しかし、『たったひとつの、ねがい。』で得た衝撃を、再び別の形で味わいたいと願うなら、ぜひ手に取ってみることをおすすめします。

また、本作のような「救いのない結末」や「鬱展開」を好む方には、冒頭で少女の死が確定している倒叙ミステリの傑作『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』も強くおすすめします。

アニメ化・コミカライズの可能性はあるのか?

これほど強烈なインパクトと熱狂的なファンを持つ作品であれば、アニメ化やコミカライズといったメディアミックスを期待する声が上がるのは自然なことです。

しかし、本記事公開時点で、『たったひとつの、ねがい。』の公式なアニメ化やコミカライズの情報は発表されていません。

その最大の理由として考えられるのは、やはり本作が扱うテーマの過激さです。

物語の核心に深く関わる「カニバリズム」や、読者に強い精神的負荷をかける残酷な描写は、現在のコンプライアンス基準が厳しくなっているテレビアニメや、幅広い読者層を対象とする商業コミックで表現するには、極めてハードルが高いと言わざるを得ません。

また、本作の面白さが、文章だからこそ成立する「叙述トリック」に大きく依存している点も、映像化を困難にしている一因です。

読者の視点を巧みに誘導し、ミスリードを誘う文章表現の妙を、アニメや漫画という視覚情報が主体のメディアで、魅力を損なわずに再現するのは至難の業でしょう。

ある読者はレビューサイトで、

「映像化は無理だから、小説でやりたい放題やっているのが良い」

という趣旨のコメントをしていますが、これは多くのファンの共通認識かもしれません。

将来的に何らかの形でメディアミックスが実現する可能性はゼロではありませんが、現時点では、この唯一無二の衝撃は「小説だからこそ味わえる特権」だと考えるのが良さそうです。

読了後に語り合いたい!考察が読めるサイトやコミュニティ

『たったひとつの、ねがい。』のような衝撃的な物語は、読了後、その興奮や混乱、そして感動を誰かと共有したくなるものです。

一人で結末を噛みしめるのも良いですが、他の読者がどのように感じ、どのように解釈したのかを知ることで、作品への理解はさらに何倍も深まります。

もしあなたが読了後に語り合う場所を探しているのであれば、以下のようなサイトやコミュニティを訪れてみるのがおすすめです。

ただし、他者の考察や感想に触れる際は、それがあくまで数ある解釈の一つに過ぎないことを念頭に置き、あなた自身が抱いた第一印象や感覚を何よりも大切にしてください。

これらのコミュニティは、あなたの読書体験をより豊かで、忘れがたいものにしてくれるはずです。

ぜひ活用して、この衝撃作の余韻を心ゆくまで楽しんでみてください。

たったひとつのねがい あらすじ まとめ

最後に、この記事の内容をまとめます。

『たったひとつの、ねがい。』のあらすじは、一見すると恋人のための復讐譚ですが、その本質は、読者の認識を根底から覆す巧妙な「叙述トリック」と、人間の狂気を描いた物語です。

本記事のポイントは、以下の通りです。

『たったひとつの、ねがい。』は、間違いなく「人を選ぶ」作品です。

しかし、平凡な物語に飽き、あなたの価値観を根底から揺さぶるような強烈な体験を求めるなら、これ以上の作品はないでしょう。

この衝撃的な読書体験に挑む覚悟が決まった方は、ぜひ電子書籍でその世界に没入してみてください。

電子書籍なら、思い立った時にすぐ購入して読み始められるだけでなく、各サービスが提供するお得なクーポンやキャンペーンを利用できる場合もあります。

ただし、本作は安易な気持ちで読むと精神的なダメージを受ける可能性のある作品です。

この記事で紹介した注意点を踏まえ、ご自身の判断で手に取ってください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📖 試し読みはこちら ≫

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 既存ファン層(特典重視)

ファンなら注目!限定版・書き下ろし特典の情報も満載(特典を逃したくないあなたに)

→ BOOK☆WALKER で試し読み

✅ 新規お試し層(コスパ重視)

驚異の割引率で気になる本を一気読み(新規購入者限定)

→ DMMブックス で試し読み

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━